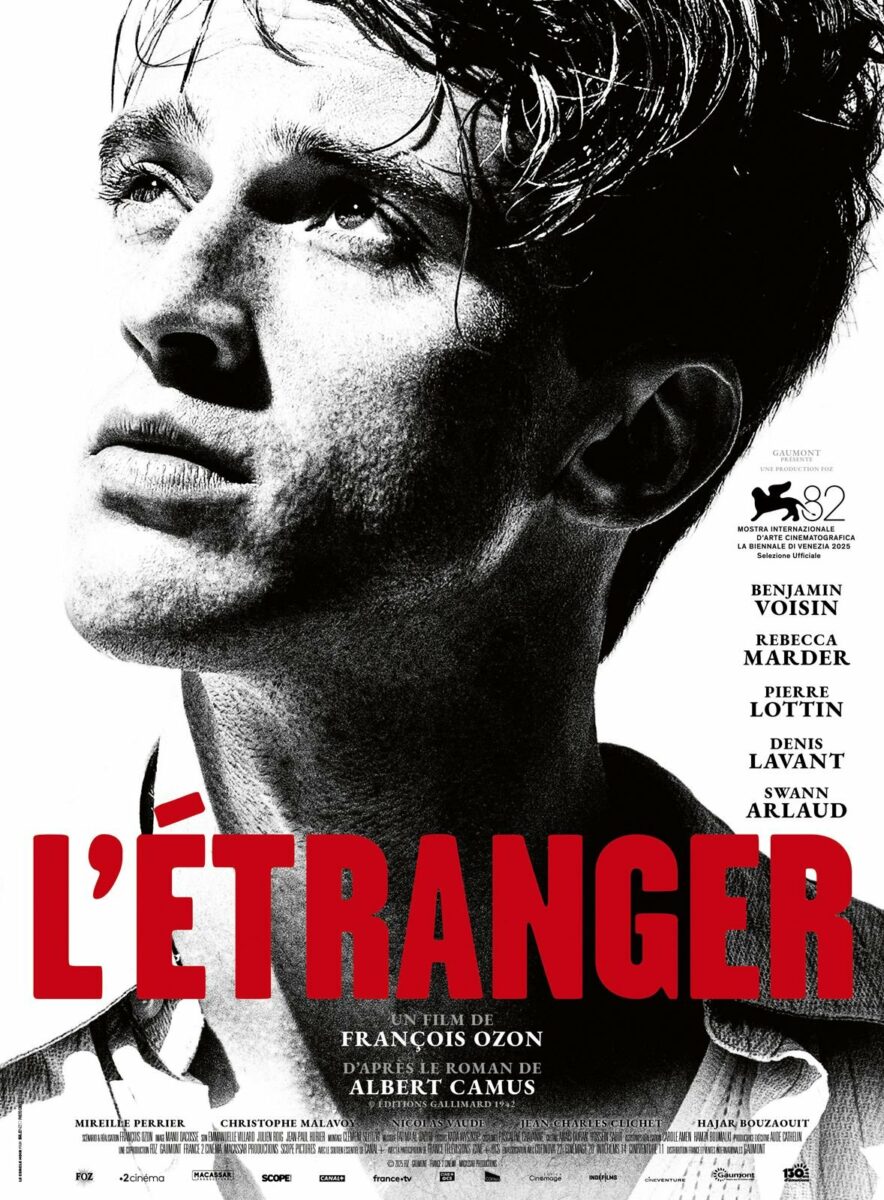

L’ÉTRANGER DE FRANÇOIS OZON

Adapter L’Étranger d’Albert Camus semble un défi impossible. Considéré comme inadaptable, le livre, publié en 1942, a la force du temps : encore aujourd’hui apprécié par les lycéens, sa réputation n’est plus à faire. Quand François Ozon choisit de porter à l’écran cette histoire, ce n’est plus seulement un livre qu’il transpose, mais bien une représentation, un regard qui évolue selon l’époque à laquelle le lecteur l’a lu. Ainsi, François Ozon revisite un monde, le livre est devenu le passeur d’une histoire mythologique.

L’Étranger d’Albert Camus c’est d’abord un style. Froid, distant et pourtant à la première personne, voilà ce qui fait en partie de ce livre un classique de la littérature. Ozon, lui, n’en garde que le sens. Ce choix pourrait paraître pertinent, mais il oublie une chose : la forme nourrit le fond. Quand le style est froid et distant, ce n’est pas seulement du style, c’est aussi un regard, le regard du lecteur qui, découvrant ce personnage, est perdu entre sa morale, son rejet et sa propre humanité. Le lecteur ne sait pas qui est Meursault : un tueur, un marginal, un fou ? Ozon choisit de traiter Meursault comme un humain, froid, distant mais humain. Il a des émotions détonnant avec son apathie, qui devient une posture. Albert Camus ne s’attarde pas sur ce qu’il construit : aucun personnage n’est approfondi, les situations sont toutes utiles à l’intrigue principale et le vase clos de l’Algérie ressemble bien plus à une prison qu’à un territoire divisé en départements (ce qu’elle était en 1942, date de parution du livre). Ce qui faisait la distance du lecteur était, en partie du moins, son désintérêt pour les situations que Meursault observait autour de lui. François Ozon surligne ses scènes comme pour signifier ce qu’on devrait comprendre. Ainsi, lorsque nous entendons Salamano frapper son chien, Meursault commence à ouvrir sa porte mais s’arrête avant de rentrer, comme si la violence que subissait le chien lui importait. Cette scène montre un point important que le film rate : Meursault ne devrait pas s’arrêter sur cet acte. La violence dont fait preuve Salamano à l’encontre de son chien est quotidienne pour Meursault, ce dernier devrait, en toute logique, ne pas avoir d’empathie pour ce chien, il n’a aucune autre raison de s’immobiliser sur le pas de sa porte, sinon que la violence qu’il vient d’entendre le choque. Dans cette scène, son arrêt est la marque d’une humanité, d’une souffrance. Son geste suppose une émotion, une empathie que le personnage de Camus n’a pas. Cela pourrait sembler anecdotique, mais le film divague entre sentiments et apathie sans jamais choisir. C’est d’ailleurs pour cette raison que les dialogues du livre paraissent si artificiels. Benjamin Voisin ne fait que passer d’un personnage froid et distant à un personnage qui s’attarde sur le monde qui l’entoure. Son regard est jugeant vis-à-vis de Salamano, mais glacial face à Marie, sentimentaliste à l’encontre du chien, distant pour sa mère.

Le film propose une lecture simple et classique du livre, rien ne semblant avoir été adapté. Beaucoup de choses sont artificielles ; les dialogues, qui semblent tirés de deux histoires différentes — le livre de Camus et le film d’Ozon —, la mise en scène classique, fonctionnelle, mais trop éloignée du personnage, et enfin les décors faisant l’effet d’une carte postale de l’Algérie de 1942, en totale opposition avec l’ambiance lourde et poisseuse du roman. Le film est une jolie vitrine, bien entretenue — les décors en sont la preuve, tout comme le casting — mais une vitrine quand même. Tout est beau, des devantures des magasins aux bains, de l’appartement de Meursault au palais de justice, le noir et blanc est trop propre, trop blanc, immaculé. Tout est stylisé à l’extrême, empêchant le spectateur de voir toute la noirceur, la crasse et la violence de la colonisation. Son esthétique n’offre pas de regard sur le monde, François Ozon ne voit dans la forme qu’une forme, une esthétique, un packaging. Le film ne se conçoit que par le scénario, la mise en scène surligne et l’esthétique vend.

L’Étranger pourrait donc passer pour un film raté, mais je lui trouve quand même un intérêt : la place que l’on porte aux peuples colonisés a changé. Dans le livre, l’ethnie devient un trait distinctif, un personnage. Certains critiquaient L’Étranger de Camus pour cela (avec raison). Mais aujourd’hui la place des Algériens a changé, les représentations au cinéma sont devenues une question essentielle et François Ozon l’a compris. En individualisant « l’Arabe », il reconduit un passé, une histoire. L’Étranger n’est plus une critique de l’invisibilisation des Algériens au sein de leur propre pays, mais bien une critique du regard que l’on portait sur eux. « L’Arabe », devenu Moussa Hamdani, prend place comme un vrai personnage, il n’est plus invisible, déshumanisé. Par cet écart, François Ozon réinscrit son film politiquement et lui donne une dimension qui n’apparaissait pas dans le roman. L’Étranger (2025) prend ses distances avec L’Étranger (1942) pour mieux capter notre époque, mais son manque de questionnement quant à l’appréhension de son personnage principal et de l’époque esthétiquement l’empêche d’aller plus loin que l’adaptation agréable et belle.

© ISAAC VIVIER