Nathacha Appanah est journaliste et auteure de nombreux romans ; on se souvient de Tropique de la violence publié en 2016 ou de Le ciel par-dessus le toit publié trois ans plus tard, tous deux aux éditions Gallimard, et dont l’attrait pour la représentation de la violence était déjà fort présent ; l’écrire pour la saisir et en comprendre la souffrance. L’écrire pour la rendre palpable, réelle aux yeux de tous et la délivrer des chaînes de la bienséance.

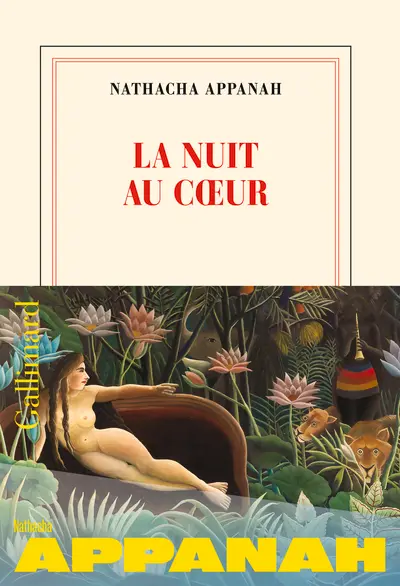

La nuit au cœur est son dernier ouvrage, entre roman et témoignage.

Nathacha Appanah nous raconte l’histoire de trois femmes liées par un destin similaire. Emma, Chahinez et l’auteure forment les héroïnes sacrifiées de ce récit vif et frontal. Elle débute par sa propre expérience permettant d’asseoir une légitimité et d’inviter le lecteur à entrer dans son intimité, à lui confier une fragilité. Elle installe alors un climat de confiance avec ce dernier. Avant même de parler des femmes, elle décrit les hommes et dresse trois portraits rapides que nous aurons le temps d’appréhender au fil de la lecture. Ils ne sont pas nommés, des lettres tout au plus, des initiales. H.C. dans son cas. Ne pas les prénommer, c’est les dissoudre dans une abstraction, leur interdire un corps, ôter leur humanité, murer leur parole, rompre avec la victimisation des bourreaux. Des hommes communs, parfois charmants, l’air agréable, attentionnés les premiers temps, aimables en société. H.C. est écrivain. Un poète. Quand Nathacha le rencontre, elle qui rêve de livres et d’écriture, de voyages et d’aventures, le charme opère. Plus âgé, il parle bien, avec assurance et détermination. Il a l’art de manier le langage verbal et celui du corps. Il devient le maître, elle, l’élève. Elle quitte sa famille et son pays et s’installe avec lui en France. Elle est seule. Elle apprend de lui, et de cette relation sentimentale naissante advient un rapport hiérarchique, doucement, sans prévenir. Insidieusement. Il éduque son esprit et sa chair ; éduque et contrôle. Les mots doux deviennent rugueux, les compliments se font tranchants. Les espoirs, naïfs et beaux, de la première période d’adulte se perdent dans la densité de la forêt des doutes et des peurs. L’angoisse et la méfiance. Le malaise d’un regard, l’appréhension d’un geste. Tenter de faire bien selon les préceptes de l’autre. S’oublier et suffoquer de sa propre absence. H.C. l’enserre de ses bras vigoureux, douloureusement, puis les referment brutalement comme les portières de la voiture qui se verrouillent lorsqu’elle décide de partir, huit années après leur rencontre :

« Je pensais à la promesse de tous ces livres à écrire, de tout ce qu’il me fallait lire, bois-moi, mange-moi, et je lui étais reconnaissante de m’avoir choisie. Sinon comment aurais-je eu accès à ce monde codé de la littérature dont il semblait détenir tous les secrets ? »[1]

Avec H.C., c’était l’assurance de satisfaire l’image familiale malgré la différence d’âge. Il est un homme intelligent et respecté alors avec lui, elle pourra devenir médecin ou avocate. Par conséquent, sa vie pré-tracée annonce la fierté des parents dans un pays où les codes sociaux sont déterminants. Faire un bon mariage, bien élever ses enfants, faire la démonstration de sa réussite. L’adultère est sanctionnable, le divorce est la marque d’un échec. Alors, de retour chez elle, il faut taire les maux, les enfouir et les oublier, ne pas propager la honte à l’ensemble de la famille.

« Quel drôle de monde aux valeurs inversées où ce sont les victimes qui ont honte ! »[2]

Bien que le livre ne soit pas une biographie, il en présente quelques aspects et nous découvrons l’auteure à travers ces portraits. Le sien, en premier lieu, dans ce qu’elle fut, adolescente presque adulte, ambitieuse et pleine d’entrain. Puis, ce qu’elle est devenue, aujourd’hui. Elle tisse les fils de sa vie, non pas pour exorciser un mal qui lentement la ronge, mais pour s’en défaire dans la compréhension de celui-ci. Saisir les mécanismes. Alerter. Hurler. Rendre justice. Redevenir présente et retrouver ses corps charnel et politique.

Le récit se poursuit. Emma. Chahinez Daoud. Victimes idéales ? Utopistes ? Naïves ? ou femmes aux pays des hommes ?

Lorsque Nathacha Appanah découvre ces deux féminicides commis dans des géographies différentes, le passé remonte jusque dans la gorge, s’écoule dans la bouche pour être craché sur le papier. Les menus détails lus dans la presse locale l’interpellent. L’amour déclaré, l’isolement, la solitude, la voiture et la traque. Désireuse d’en connaître davantage, elle mène l’enquête, regroupe les éléments, s’interroge et critique les absurdités meurtrières d’un système dépassé :

« Dans un schéma normal, banal même, cette nouvelle plainte à la suite de cette séquestration aurait dû alerter les policiers et les services de la justice. Dans un schéma normal, banal même, cette plainte aurait dû protéger Chahinez. »[3]

Chahinez Daoud, cette petite maman qui voulait vivre comme une Française, celle qui voulait mettre des leggings mais qui était voilée s’est retrouvée en liberté surveillée, prisonnière de son amour, prisonnière de sa peur, acceptant l’inacceptable, devenant l’animal vulnérable quand simultanément la bestialité de l’autre croît. Questionnant alors la relation de pouvoir dans le couple, l’auteure aborde la notion du corps. Le corps bleui par les mains de l’être aimé, le corps voilé, le corps retranché entre les murs d’un foyer caché des regards mais vu par les seuls yeux réprobateurs et humiliants ; des yeux qui frappent sans laisser de traces apparentes mais s’immiscent dans la chair et la cognent. Un poids lourd qui enfonce lentement ce corps absent dans la terre. Un corps invisibilisé.

Avec ce texte, Nathacha Appanah donne une définition nouvelle de la violence comme si elle venait s’ajouter telle une pierre à l’épais mur qui porterait son nom. De sa plume acérée, elle dépose une trace comme la matérialisation du souvenir, la preuve de cette violence, le récit de ces cauchemars. En exploitant le temps dans son écriture, elle dilate le moment de la peur et de la fin, s’y appesantit pour trouver les mots justes et transmettre les multiples émotions qui la traversent ; nous donnant alors l’illusion de la suivre dans son cheminement. La rhétorique employée inclut le lecteur et participe à transmettre l’empathie, à livrer une intimité. Ainsi, nous sommes à notre tour bouleversés, au fil des pages lues, choqués, en colère, attendris, révulsés et devenons les témoins de cette violence muette.

La nuit au cœur se fait une nécessité.

« Une personne ne meurt véritablement qu’à partir du moment où personne n’évoque plus son souvenir, ne dit plus son nom. »[4]

LA NUIT AU CŒUR, NATHACHA APPANAH. ÉDITIONS GALLIMARD. 285 PAGES. 21 EUROS

PARUTION : 21 AOÛT 2025

© DAVID VALENTIN

Relecture : Gwénaëlle FOLL

[1] APPANAH Nathacha, La nuit au cœur, Editions Gallimard, p29

[2] Ibid. p.139

[3] Ibid. p.164

[4] Ibid. p.221