Dès son titre, bricolage[S] s’affiche comme intrigant : le crochet, ce minuscule signe, introduit l’hésitation entre le singulier et le pluriel, entre le geste unique et la multitude de fragments. L’ajout du sous-titre rhapsodie annonce d’ailleurs la tonalité : ce n’est pas un récit linéaire, mais une composition disjointe, une succession de morceaux libres, liés par la voix et le rythme plus que par la logique du récit avec une intensité parfois lyrique, parfois ironique.

Camille Révol préfère les soudures fragiles aux structures monumentales. Elle pratique une écriture de l’éclat et de la reprise, une poétique du fragment qui se construit dans l’écart et l’assemblage, comme autant de « bricolages » verbaux. Ici, la littérature refuse la grande architecture du roman pour favoriser le chantier, les restes. Le texte accueille ce qui tombe, ce qui se répète, ce qui bifurque.

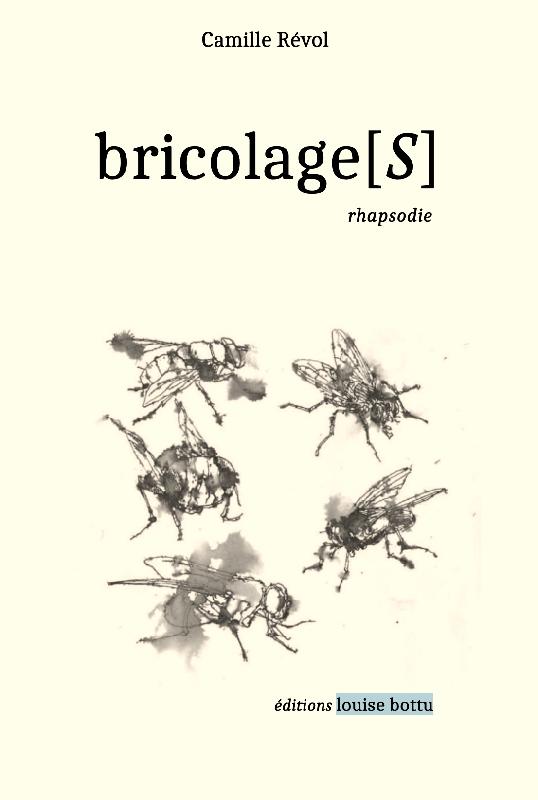

Même les mouches, en couverture signée François Matton, s’invitent dans cet imaginaire grouillant, elles traversent le texte comme un bourdonnement continu.

Camille Révol écrit, griffonne un seul jour par semaine : Le dimanche.

Mais voilà, le dimanche, lui, devient une expérience du temps suspendu car tous les jours ne sont pas dimanche sauf si c’est tous les jours dimanche.

Je renonce au dimanche. Pas seulement à cause du prospectus. Pas seulement au dimanche.

Je renonce à dater, à mentionner l’heure, le moment du jour. Je renonce à tourner la page.

Chaque fragment est un retour à l’atelier, un geste repris, une planche recoupée, une phrase remise sur le métier

J’ai toujours aimé ça, griffonner. Tout le temps.

Partout et dans la chambre. Des notes sur elle, sur rien, le jour et la saison, un livre, un film…

Des notes sur tout. Surtout sur elle.

Notes en pagaille. Penser à classer. Y mettre un peu d’ordre. En faire quelque chose, quoi.

Et je me dis ex nihilo nihil, de rien on n’a jamais fait quelque chose, c’est donc que ces notes en pagaille ne sont pas rien, si elles ne sont pas rien c’est qu’elles sont quelque chose, que peut vouloir dire en faire quelque chose si elles sont déjà quelque chose, je me dis que peut vouloir dire en faire quelque chose sinon en faire autre chose que ce qu’elles sont, et vouloir faire d’une chose autre chose que ce qu’elle est à quoi bon, puisqu’elle ne sera jamais que la chose qu’elle est, et dans le même temps toujours autre chose.

Et je griffonne.

Les librairies font partie du décor comme une manière de penser l’écriture. Une librairie comme une boîte à outils : on y bricole des catalogues, des fiches, des rayonnages approximatifs. Rien n’y est jamais définitif. Les étiquettes se décollent, les livres se déplacent, les conversations se construisent dans l’improvisation. Le libraire devient l’autre figure du bricoleur : imposteur drôle qui conseille parfois à l’aveugle, artisan du classement impossible. Camille Révol en fait une scène d’écriture, où la littérature se pense à travers les dialogues improvisés.

GUILLEMET, le nom de la librairie. Une référence au signe typographique ? Pas vraiment. La libraire s’appelle Guillemet, Hélène Guillemet.

Et la libraire ?

Quelle libraire ?

Elle avait de ces yeux…

Moi tu sais, les bouquins…

D’un vert incandescent…

bricolage[S] est une rhapsodie de morceaux, une librairie d’étiquettes, des dimanches. Le livre ne cherche pas la clôture : il invite à manipuler, à reprendre, à compléter. Il rappelle que la littérature ne se consomme pas comme un objet fini, mais se pratique comme un bricolage permanent, où chaque lecture est une reprise, où chaque librairie est un établi, où chaque jour est un dimanche.

bricolage[S], rhapsodie , Camille Révol , 260 pages, 19 €

Éditions Louise Bottu

Parution le 15 septembre2025

© SOPHIE CARMONA