Les Flottances passagères

ou

Kenneth White en poète de l’ukiyo-e

par Olivier Mathian

2024

« La Nature aime à se cacher », Héraclite,

Fragment 69

« Et ne voyons-nous pas d’énormes diffé-

( rences

Entre l’illusion et ce qui me soutient

Herbe, étoiles, visages, mots, mes

(claires assurances »

Jacques Réda, Le Sens de la marche

« J’habiterai ce qui m’échappe »

Seamus Heaney, La Lucarne

L’encre opaque se mue en brume vaporeuse, soyeuse, s’estompe dans le néant de la feuille de riz…

La poésie de Kenneth White, disparu durant l’été 2023, inspire ses lecteurs parce qu’elle participe de l’ukiyo-e, et que donc, comme nous l’analysons ci-après, elle n’est pas conçue pour se solidifier. Quel sens porte ce syntagme, provenant du Japon ?

Écoutons Asai Ryoi nous conter le principe de l’ukiyo :

(…) vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d’érable…ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière, c’est ce qui s’appelle l’ukiyo.[1]

Le -e, en outre, ne relève pas du monde d’Internet mais du concept d’image, repris par notre poète écossais. Mais que signifie en soi ce travail sur celle-ci, sorte de vitrail liquide pour nous ? Pour saisir cette mouvance, engagée dans le néologisme « flottance », nous nous rapprochons de l’impermanence, dans une forme de flou. Ce qui semble hiératique ne l’est pas par essence ; peut-être que cette antique conception, incarnée par le Neptune grec en Occident, provient-elle du fait que notre planète est à peine émergée, c’est-à-dire qu’elle est recouverte d’océans générant cette impression de mouvement. K. White avait d’ailleurs intitulé, en pleine conscience, un de ses recueils Atlantica.

En 1982, il vit dans les Pyrénées, dites Atlantiques. Il cristallise « tout un monde lointain », pour reprendre ce titre de la partition de Dutilleux, dans son recueil, publié en 1983, intitulé :

Scènes d’un monde flottant

En toute humilité, prenons le temps de méditer les termes ci-dessus. Un peu dans le même état d’esprit que notre poète :

Dix-huit ans, à Glasgow, logé dans une petite chambre garnie, à la fenêtre de laquelle le brouillard se frottait comme un chat.[2]

Cette dernière allusion à Hokusai, un des maîtres de l’estampe nourri par l’imperceptible, l’indéfinissable, nous amène à un point essentiel chez lui : on se glisse dans le monde, et ce dernier se transforme en nous, lentement, à travers nos fissures intimes. Nous sommes des montagnes crénelées, c’est-à-dire fragiles, pour renouer avec ce topos, quelque peu recouvert par notre hubris quotidienne.

Asai Ryoi nous propose, dans le cadre de cette traduction, une posture qui conviendra à merveille aux recherches et aux engagements de Kenneth White : un état d’être. En lisant les mots du conteur japonais on se dit que ceux-ci se rapprochent de l’épicurisme, du stoïcisme antiques. Avec plus de nuances, car si l’esprit humain global flotte indéniablement dans les mêmes eaux conceptuelles, nous distinguons les nuances irisées des pensées nous empêchant de tenir une posture réflexive définitive, là où les philosophies occidentales proposaient de tenir les barricades des certitudes, à l’image d’un Kant par exemple avec son « impératif catégorique ». En somme, le motif de la contemplation n’appartient pas ici au monde religieux, mais à l’espace du quotidien. Et suggère une posture immobile. En apparence du moins. En effet, le corps figé, et pas seulement l’esprit, se meut sans cesse balancé aux cours élancés des désirs et des rêves.

Prenons ainsi le temps de méditer sur l’estampe en diptyque, Les Acteurs Ichikawa Komazu II et Matsumoto Koshiro IV[3], datant approximativement de 1791. La gravure, après son dessin, ne les fige pas dans une représentation immobile, telle notre Gilles chez Watteau. Quelques années avant l’invention de la photographie, à peu près un siècle avant celle des images en mouvement des Frères Lumière, nous observons la fluidité théâtrale des deux figures, non pas figées mais comme continuant à jouer sous nos yeux des sentiments que nous dévisageons, portés par une gestuelle ornée d’accessoires et par des costumes complexes, si bien qu’il ne nous manque plus que les paroles, telles que nous les retrouvons aujourd’hui dans les mangas modernes. Il nous semble crédible de dire que c’est la simplicité incarnée de ces représentations que nous apprécions, bien qu’elles soient si difficiles à reproduire dans leur état d’âme. On ne compte pas de faussaires d’estampes, juste des imitateurs !

Kenneth White n’a, à ma connaissance, pas professé, je veux dire de manière officielle durant des années dans un même lieu, en effet la rigidité des structures officielles l’aurait sans doute décontenancé, trop de règles, pas assez de fluidité – entendez liberté (pédagogique). De plus, notre poète, comme le prophétise son père, se sent proche de Gauguin, peintre mouvementé, dépassant son fauvisme coloré pour aller écouter et vivre l’apesanteur des îles lointaines, déjà fort prisées par de nombreux auteurs écossais :

Au cours de mon adolescence, mon père me disait de temps en temps :

« Je sens qu’un de ces jours tu vas partir faire ton Gauguin. »[4]

Le questionnement étonné de la toile nommée D’où venons-nous ? Où allons-nous ? circule avec fluidité dans la sentence suivante :

Les civilisations disparaissent, mais la vie subsiste, les courants

souterrains continuent à couler, et les choses fondamentales

connaissent un éternel retour.[5]

Nous y retrouvons le concept d’éternel retour, forgé notamment par Mircéa Eliade, qui peut paraître, dans notre espace mondialisé actuel, en cours de reconfiguration avec l’apport de l’IA, un poncif quelque peu ennuyeux. Pourtant, nulle morale se dessine dans l’œuvre de Kenneth White, parce que celle-ci immobilise dans un carcan comportemental contraire au fond aux mouvements vitaux. C’est pourquoi nous pouvons non pas la réduire mais la dépasser lorsqu’on comprend sa vanité d’éternité qui ne nous correspond en rien. Artaud, qu’il étudie avec sagacité, évoquait Le Théâtre de la cruauté, qui devait nous entraîner vers un dépassement cosmique, cosmologique, sans forcément recourir à un Dieu quelconque, dont il fera par ailleurs le procès, après Nietzsche.

Cette « cruauté » ne peut que nous parler de nos jours, pas dans son sens courant, où en vérité elle devient tragédie insurmontable mais dans son ouverture métaphysique à un autre monde que nous n’abordons pas parce qu’il nous effraie et qu’au fond seuls les poètes et les artistes peuvent conquérir par le vide et le mouvement dans le cadre d’une recherche solitaire, exclusive et excluante.

Notre propos à suivre obéira, et de cela le lecteur voudra bien nous en excuser, au principe du monde flottant. Nous le concevons comme liquide, sans aspérités, intouchable, injoignable mais hautement communicable, car nous sommes des « calebasses », comme l’écrivait Ryôi, c’est-à-dire « un fruit séché et vidé, pouvant servir de récipient » (Dictionnaire Le Robert). Une belle métamorphose n’est-ce pas, qui nous change du cloporte imaginé par Kafka, un peu plus pessimiste que nous à ce sujet ? Nous qui nous pensions les maîtres du monde, notamment depuis Descartes, nous en voici des produits quelque peu ridés, aux couleurs à l’esthétique minimale, aux formes courbes étranges, souvent sensuelles. Délivrons-nous du sale en outre, laissons-nous dériver tous les sens aux aguets car ils nous font et défont, en grand sculpteur de la matière chair où nous nous incarnons après le sommeil ou l’ivresse…Nous affirmons ainsi notre flottance.

*

L’image n’est pas l’image mais une rétroprojection, partant de nous, du vrai, du « réel ». Nous ne voyons pas ce dernier. Nous l’imaginons à notre aune, à notre service, c’est-à-dire que nous nous limitons à l’aperçu, à l’écume, à l’entre-vu que nous ne pouvons donc voir, parce que, au moment où nous la captons, la vision est déjà prise dans les rets du fugitif. D’où les relances oculaires incessantes, que nous pratiquons, que nous partageons pour être sûrs de nos observations, nous emportant vers autant de destinations. Pourtant nous tentons de fixer du regard. Cette fixation est le reliquat d’un espoir en nous, que je crois ancien.

Fixer c’est se persuader que l’objet de nos vies existe, cela me rappelle les Partis pris de Ponge essayant de caractériser ce que la poésie dédaigne, et cela le conduit à la remarque suivante, trouvée dans Bords de mer : « Car la raison au sein de l’uniforme dangereusement ballotte et se raréfie : un esprit en mal de notions doit d’abord s’approcher d’apparences. »[6] Demandons-nous si nous ne nous sommes pas arrêtés définitivement, en Occident, sur ces limites des choses, et pourquoi nous n’avons pas désiré les dépasser, c’est-à-dire pourquoi avons-nous accepté la tyrannie des apparences ? Le poète de Roanne, conscient de cela, dépasse alors le rivage et s’intéresse tout de suite après à l’eau : « LIQUIDE est par définition ce qui préfère obéir à la pesanteur, plutôt que maintenir sa forme, ce qui refuse toute forme pour obéir à la pesanteur. (…) Idéologiquement c’est la même chose : elle m’échappe, échappe à toute définition, mais laisse dans mon esprit et sur ce papier des traces, des taches informes. »[7] Il introduit, en conséquence, la nécessité pour le monde flottant d’obéir à des lois universelles incontournables dont nul ne peut faire l’économie. Prison de la pesanteur, aussi effrayante que celles de Giovanni Battista Piranesi, en 1750.

Constatons que l’objet arrêté, source de fixation, connaît un destin funeste, dilapidé dans les abîmes du temps, dans le désespoir de la perte dirait peut-être un Kierkegaard. C’est cela qu’on oblige : l’image est le constat de notre frontière intime, de notre impuissance face au « réel », nous empêchant de figer un temps certain, et ses dépendances auxquelles nous participons. C’est pourquoi nous apprécions la mouvance nous en extrayant, dans un recours salvateur, hors de ce piège tendu par nos illusions, d’ailleurs Barthes conforte cette proposition, en donnant sa propre définition de l’image, de toute image :

(…) l’image, c’est ce dont je suis exclu.[8]

Cette exclusion provoquant non seulement une pathologie, mais aussi une stratégie de son évitement, pouvant se caractériser, par exemple, par la fuite, la fugue. Kenneth White a de son côté élu une participation mobile dans un projet poétique qu’il baptisera du nom de « géopoétique », qu’il définit ci-dessous :

Il faut que le nomade s’invente une géographie et,

plus fondamentalement, cette densification de la

géographie que j’ai appelée géopoétique.[9]

« Géopoétique » de ton corps, de ta parole, de tes rencontres, de ton néant…

*

Contrairement à ce que son sens indique l’image n’en est pas une. Il n’existe pas de solitude de l’image dans son propre quant à soi. C’est pourquoi elle est « flottante », c’est parce qu’elle est multiple dans son usage seul. Ainsi, seront les éléments magnifiés par Kenneth White :

la mer Celtique s’agite maintenant

sous de fortes rafales de vent

(…)

c’est au cœur de cette tempête

que je me mets au travail[10]

N’est-ce pas, en effet, le meilleur moment pour composer ? Le vent puissant peut nous faire croire qu’il est là pour disperser l’acte de nos pensées. Paradoxalement, il nous entoure d’un plaid protecteur, tartan d’hier, plissé comme des vagues, chaud comme la glace, dans le bleu de ses profondeurs et de ses « pesanteurs » (Ponge). Le « mouvant », écrit maintenant « mouvent » emporte, délaye, annule le statuaire, dénonce l’art hiératique comme faux semblant destiné à rassurer les masses quant à leur destin de pierre – si vite effritée par les caresses griffues des pluies éoliennes…Nous voyons peu de statues sur les estampes, parfois quelques petites maisons-refuges au loin, mais beaucoup de brumes lascives, étendue sur la couverture des reliefs.

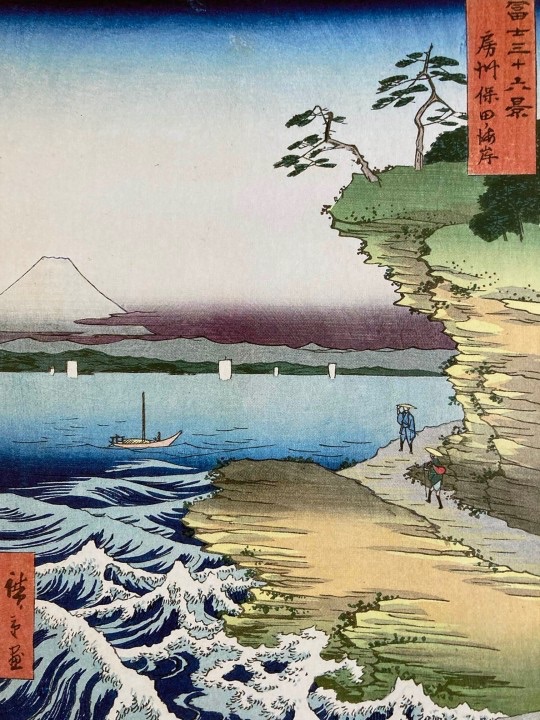

Nous sommes alors comme ce personnage d’Hiroshige[11], courbé sous la charge -n’est-ce pas le poids de notre existence ? – à courir derrière notre couvre-chef, n’est-ce pas notre vie ronde, notre « rondeur des jours écrivait Giono, qui s’enfuit là ? Puis, à droite, cet autre individu serein, à la cape couleur jaune crème, voletante, bien couvert, assuré et en mouvement, appuyé sur son bâton calme et droit. Les deux se tournent le dos. On dirait une morale de La Fontaine (mais l’ukiyo-e ne repose pas sur cela, et n’en propage pas). Le saule partageant la scène lui aussi « s’agite sous de fortes rafales de vent » et nous assistons à la proposition du maître d’une vie de flots allant dans tous les sens, sur le ponton des jours.

Le saule, justement, sous lequel Ophélie a choisi de (se) laisser couler. Ses branches inspirantes indiquent le refuge ultime, dépassant les contrariétés de l’amour, les vanités du désir…Le choix de la jeune fille signifie que son être n’a pas de fin. Elle ne se laisse pas sombrer pour se fixer (seule la littérature la coulera dans le marbre du texte). La fée qui borde son lit-quide s’appelle Onde, ou Ondine, comme chez Giraudoux. On rapproche cette scène, intense mais sereine, de celle entrevue dans La Nuit du chasseur, de Charles Laughton, où la mère des enfants, abusée, est assassinée par le prêcheur-prédateur du Love and Hate, puis, syndrome ophélien classique, immergée dans les eaux claires de la rivière. Le plan célèbre, obsessionnel, montre ses longs cheveux s’étirer sous l’effet du courant, dans une errance sans fin et sans but, telles des laminaires ou comme une encre se diluant dans le grammage fin du papier. Cette scène dont nous vantons la beauté pure (et non pas la cruauté, car il n’y en a pas dans le monde flottant, même les fantômes sont sympathiques) recense le tragique, tout en délivrant le message du long cours annonçant la traversée des dangers par ses propres enfants.

Pour le philosophe Gaston Bachelard une autre lecture s’impose, accordant plus d’importance à l’élément qu’au corps féminin en soi :

L’eau est l’élément de la mort jeune et belle,

de la mort fleurie et dans les drames de la vie

et de la littérature , elle est l’élément de la mort

sans orgueil ni vengeance (…)[12]

Il s’agit d’une vision douce, sans tension, sans enjeux, nous avons presque envie d’écrire : naturelle ! Bachelard incarne certes le philosophe de la rêverie, or il apparaît aussi comme proche de la Nature, à l’instar du Regain de Giono par exemple. De cette Nature qui donne et reprend, qui embrasse et repousse. Notre penseur avançant que « sentimentalement la nature est une projection de la mère » (op. cité, p.156). Tout en rajoutant que l’eau participe aussi de la peine, c’est-à-dire des larmes.

Toutefois, le saule d’Hiroshige n’a donc rien de « pleureur ». Son tronc est quelque peu coudé, comme le sont souvent ceux des arbres s’élevant au bord des océans, des rivages ornés par les colliers de perles diaphanes du vent, des éléments. Deux grandes ramures s’en échappent pour aller proliférer, s’épandre par le monde. Elles ne s’arrêtent pas à leur condition de branches souples, chevelure tigrée de feuilles bondissant à l’assaut de l’univers. Regardez-les bien ! Elles bougent de joie, dansent de rire, enseignant à l’humanité déphasée la vacuité même de sa course contre le Temps, c’est-à-dire contre nous. Laisse-toi emporter et sois souffle parmi les souffles.

*

L’image ne peut se constituer en matière intégrale car cela la fixerait. Comme on le lit dans le Laozi, elle ne doit pas « avoir de forme ».

Ainsi que nous le remarquons depuis quelques pages, Kenneth White use du langage comme pinceau, prolongeant le système nerveux du bout des doigts, empruntant pour sa conduction un bras de la mer intérieure du poète. Ut pictura poiesis n’est-ce pas, croyons-nous, depuis l’Antiquité ? Tout d’abord, ne pas rester sclérosé (volontairement, je n’écris pas : immobile). Comme un ciel changeant, tu peux évoluer en position assise. Gravir la montagne de l’imaginaire, en la dessinant. Nager dans son océan. La difficulté pour ainsi dire climatique de cette posture tentera de se résoudre dans un entre-deux sensible et ressenti, comme en suspension du son dans l’intervalle de deux notes :

(…) s’héberger un soir au sein des brouillards (…),

quand tout le paysage se perd dans la confusion :

émergeant-s’immergeant, entre il y a et il n’y a pas

- Voilà ce qui est difficile de figurer. (Qian Wenshi,

- B., p. 84)[13]

La figuration se débarrasse d’elle-même dans un concept vague, appelé en recourant à son ombre négative : la non-figuration, que tous les discours réceptifs nomment différemment, ce qui prouve bien la difficulté de toute saisie, à commencer par l’image en soi, qui vibre, s’emporte, s’agrège, épouse les méandres de notre cerveau, et que les nombreuses tentatives d’auto-fiction, depuis quarante ans, ne réussissent toujours pas à saisir pleinement, comme s’il s’agissait d’une imposture littéraire. C’est pourquoi nous pouvons nous harmoniser, en ce sens, avec Kerouac, autre celte d’origine, ou encore avec Sam Shepard, sans oublier Yves Bonnefoy, l’auteur de L’Arrière-Pays, qualifiant cet état « d’errance », même si ce créateur s’attache encore au « logos » occidental, étant quelque part mal à l’aise avec l’ukiyo-e, car il reste encalminé dans « la transcendance », enracinée dans notre métaphysique judéo-chrétienne.[14]

Si nous n’avons pas intérêt à fixer l’image, ce qui la conditionnerait à un échange avec le néant, pouvons-nous ressentir son impact sur nos sens ? Est-elle issue d’une émotion ou bien la fait-elle naître, comme l’aurore augure de la lumière du jour ? Yves Bonnefoy paraît certain du lien l’unissant, à Florence, désignée ici, comme une femme, avec le pronom « elle », ressenti lors d’un séjour:

Et elle lui montra qu’on peut aimer les images,

même de si chacune on reconnaît le non-être :

tant il est vrai que toutes ces oeuvres ensemble,

ce n’est pas une annulation réciproque, mais un

approfondissement de soi, et pour finir le destin.[15]

En somme, la représentation, contrairement à nos habituels clichés, ne ressort pas de l’éphémère. Qu’elle s’y inscrive soit ! Mais comme le propos est le plus souvent universel il semble juste d’avancer qu’œuvre après œuvre cela renforce la pérennité du monde. De plus, nous percevons que la maxime « Je est un autre », de Rimbaud, existe parce qu’il construit son propre ouvrage. On est étonné par le fait que beaucoup de personnes le considèrent comme « achevé », ou qu’elles s’y sentent « étrangères », au sens banal du terme, comme au sens camusien, refoulé ou indifférent. De là provient cet inconscient de la finitude fixante.

Ainsi, chez l’auteur de L’Arrière-Pays, se dessine ce fantasme, dénié mais pas renié, de fixer, de forger le Temps pour l’infuser dans l’ici, « l’être du lieu, notre tout se forge à partir de rien (…) »[16]. Cette quête éperdue, assoiffée et angoissée d’une immanence permanente contraste alors avec l’ukiyo-e. C’est peut-être pourquoi, contrairement à celle de Kenneth White, on ne ressent pas de plaisirs dans sa poésie.

Il demeure, toutefois, « l’errance », écrivions-nous. Elle caractérise la littérature sino-japonaise. Selon Joan Titus-Carmel, le poète Ryokan, par exemple, après le décès de son maître Kokusen, auprès de qui il passa douze ans à perfectionner la calligraphie, l’écriture de poésies, a souhaité « mener une vie d’errance comme unsui (« nuage et eau » ou « prêtre errant »)[17] ; ce pendant cinq ans. Le deuil, source de la pérégrination sans but ? Vraiment sans but d’ailleurs ? Ou en-soi « l’errance », si anarchique, si dépossédée, n’est-elle pas cause de (re-)construction de soi ? Le vide de l’image, par conséquent, tu dois le remplir car il ne ressort pas d’une quelconque rigidité phénoménale. Pourtant, rien ne bouge, rien n’évolue, du moins en apparence.

En ce moment d’écriture, la matière intégrale nous environne, nous structure. Chaque matin, face aux vagues volcaniques du Velay, je constate qu’aucun relief ondulé n’a bougé, ni disparu. L’hiératique s’inscrit dans la coulée de lave, tapie en dos d’animal endormi, et surmontée du poil hérissé des pins. Cet espace tellurique figé voit passer les nuages errants. Ces derniers semblent investis d’engourdissement, parfois. Une pesanteur les gagne, germe en eux, comme s’ils désiraient épouser le sort chtonien de ce qu’ils surplombent, peut-être gagnés par une forme de lassitude issue du mouvement perpétuel… Le soleil matinal les érode, les suspend ; on se prend à assimiler la lenteur du paysage. Scientifiquement, on le comprend. On a percé son mystère. C’est la fin de toute connaissance. Kenneth White pourrait justement proposer que cette ultime phase relève, en vérité, d’une genèse, d’un acte augural. Et il demeure les émotions, la connai-sens :

Les sens étaient touchés par ce qui

dépassait les sens.[18]

Ce ressenti extatique fut poursuivi pendant des millénaires car la beauté du monde est littéralement à « couper le souffle », d’où la nécessité logique de le récupérer, de le reprendre à l’aide d’outils le ranimant par une forme de transaction, liée naguère à l’animal, le pinceau, la plume. Cette correspondance des espèces (qui, malheureusement, de nos jours, se traduit plus en « zoonoses » qu’en liens universels quotidiens, ce qui nous sépare de plus en plus de ces mondes, ce qui est une fausse piste) rapporte « au recouvrement de ses propres forces » (Nietzsche) dont le flux provoque le désir de mouvoir le poignet, de saisir la fine baguette, à partir des méandres du cerveau, véritable complexe fangeux universel.

Toutefois, si l’on ne peut arpenter le monde, ou faire mine de croire à son apparence grâce à nos géographes, depuis Cassini, jusqu’à nos satellites – et nous voilà même en train de cartographier l’Univers- nous pouvons gagner un ersatz de notre planète en soulevant de nos yeux les paupières d’un paysage. Ainsi, d’emblée, nous remarquons combien la perception de ce topos, de ce concept releva de variantes idéologiques, à l’exemple des jardins de Vaux-le-Vicomte, voire de ceux de Versailles, nés de l’esprit du même concepteur, censés illustrer l’ordre du monde, du moins celui projeté par l’idéologie d’alors, comblée d’artifices la consolidant. Cela relevant de la dialectique, pour l’heure peu tranchée, opposant Nature et Culture. Il me semble pourtant que le monde flottant réunit ces deux axes, voire les dépasse.

En ce qui concerne le « paysage », Anne Cauquelin rajoute à notre enquête la thèse suivante :

Le paysage participe de l’éternité de la

nature, un toujours déjà-là avant l’homme,

et sans doute après lui. En un mot le paysage

est une substance.[19]

Notre humanité ne peut se délivrer de cela. Même le transhumanisme, s’il se développe, en proviendra. Tout est issu de la matière – même les dieux, tout y reviendra et en repartira, cycles sans fin. Mircea Eliade avait repéré cette constante, déjà énoncée par Hegel :

Hegel affirmait que dans la Nature les choses

se répètent à l’infini et qu’il n’y a rien de

nouveau sous le soleil.[20]

Le monde flottant est aussi un monde rebondissant, hors du Temps, dont, s’il fallait le personnifier, il n’a cure. Lorsque Kenneth White repère Gourgounel, il passe d’abord par un certain nombre d’étapes ardéchoises, sans savoir qu’en août 1769 Rousseau herborisait sur les pentes du Vivarais.

Mais, notre poète ne se dirige pas vers le Tanargue pour herboriser. Son herbier c’est le monde, entendu dans un échantillon ardéchois, la goutte d’eau contient toujours l’Océan… Il rencontre des personnes évoluant dans ce milieu naturel, déjà impacté par « l’exode rurale ». On a l’impression, en lisant les Lettres de Gourgounel d’un entre deux sociétal, c’est à dire d’un environnement habité suspendu aux poutres des fermes d’hier et aux pailles de l’aujourd’hui. Il rencontre ainsi un maçon dont les propos font curieusement écho à ceux d’Anne Cauquelin, reproduits plus haut :

« (…) les bois sont là, les hommes ne les brûleront

jamais tous, les bois seront encore là quand les

hommes seront eux-mêmes en train de rôtir. »[21]

Paroles curieusement prémonitoires d’ailleurs de notre actuel réchauffement climatique en cours, prononcées en 1961-1962, et se rapportant au bois de chauffage d’alors. Kenneth White se rapproche de son lieu de résidence, en quasi-ermite, rappelant les lettrés chinois, préférant le silence aux bavardages des cours impériales. Cette volonté de mise à l’écart de soi s’est ensuite prolongée du côté de Lannion, lorsqu’il repère avec son épouse un bâtiment sur le haut de Trébeurden :

Et j’aimais l’idée d’un ermitage austère perché

sur un promontoire.[22]

Nous pouvons reprocher à quelqu’un de vouloir s’échapper de notre monde, pour ne pas en souffrir par exemple, comme nous l’écrivions plus haut. Notre poète écossais tient à s’expliquer là-dessus, en en faisant une condition de sa poétique :

Le fait pour un homme de vivre sur les bords de

la société n’implique nullement qu’il se soit mis

en retraite et mène une vie plus « simple ». Il se

peut qu’il ait choisi de vivre le plus possible dehors

afin de vivre une vie à la fois plus immédiate et

plus complexe. (…) vivre à l’écart (…) peut être

aussi celui d’une capacité de vie plus grande que

la normale.[23]

Notre Maître Ecart moderne se constitue sur une immanence sensorielle, convoquant les sens primordiaux, battant au vent du présent comme les branches du saule, tout en favorisant la juxtaposition d’intensités promues, promises par les mouvements incessants de son existence, déjà à l’œuvre dès l’enfance où il oscillait entre Glasgow et le village de Fairlie, sur la côte. La naissance du poète n’est donc pas celle de l’homme, mais celle de la mise à l’écart ou de la pratique de la mobilité comme philosophie extatique, dont la transcendance ne se traduit pas en religion mais en dépassement :

Le voyageur et l’ermite dans la montagne voilà les

deux seuls images du poète que je trouve supportables.[24]

Cela suppose un lien fort, ancré, volontaire entre l’extérieur et l’intérieur de son corps, qui est donc mis en jeu – et non seulement en scène – dans ses poèmes et ses proses par cette discipline quasi-quotidienne, que l’on sent immuable, celle de la promenade :

Marcher c’est se déconditionner (yoga ambulatoire)

et se retrouver en un être autre.[25]

Résonance rimbaldienne, réminiscences de récits de Pierre Loti, de Blaise Cendrars, de poèmes lointains de Saint-John Perse, de Victor Segalen, tout poète est réservoir, réceptacle, entonnoir des brises marines, des feuilles de palmes agitées par des personnages langoureux, des vents chauds venus des steppes brûlées par les caravanes de conquérants, ou des plaines gelées de vagues Hyperborées hantées par des spectres de peuples disparus sous les aurorers boréales, par les rêves des demoiselles alanguies sur les sofa moelleux, surveillées par les duègnes ; dire tout ce que tu ne connaîtras jamais est aussi ta condition d’émerveillement, de « flottance » passagère…C’est cela aussi que nous imaginons, voire que nous vivons en parcourant l’espace terrestre avec lui, cela le conduisant à construire sa vie comme une permanence artistique, humble et nourrissante.

Par ailleurs, il sait, et nous l’écrit, que l’approche culturelle du pays qu’il investit est aussi importante que la relation à la Nature, dont il nous entretiendra abondamment dans ces Lettres de Gourgounel, qui, d’ailleurs, signalons-le, ne relèvent pas de messages épistolaires identifiés, mais plutôt de micro-récits, élaguant son quotidien. Il fait aussi la connaissance du majestueux Tanargue :

Le Tanargue c’est la chaîne de montagnes

qui fait face à Gourgounel : les monts de

Tanarus, c’est-à-dire de Thor, dieu indo-

Européen du temps atmosphérique.[26]

Cette recension ne participe pas de l’ukiyo-e, toutefois elle s’en rapproche, car elle participe de la quête d’une « substance » (A. Cauquelin), en termes de rapprochement avec l’harmonie universelle. De la sorte, le poète écossais se délivrera des contingences urbaines parisiennes sans pour autant se transformer en « sauvage de l’Aveyron » (Itard). Il reposera sa fondation, sa formation sur une discipline l’obligeant à s’adapter au minimal, au presque rien ; ainsi, la description de la ferme de Gourgounel, à l’intérieur, qui refoulerait et provoquerait le dégoût du plus grand nombre, le déstabilise quelque peu au départ :

(…) les trois premiers jours, je fus comme pris

de panique, dans un paysage et un climat

qui m’étaient étrangers. J’avais complètement

perdu mon identité coutumière ; je me

sentais nu, abandonné (…).[27]

C’est donc un bon début, pouvant entrer en résonance avec Lou Yeou :

Montagne sur montagne, rivière après

rivière tu doutes de trouver un chemin.[28]

Lorsque tu souhaites non pas t’évaporer comme une brume sous le soleil du matin, mais te fondre dans une tentative d’accord avec l’alentour tu relèves de l’ignorant car le paysage n’est peut-être pas la Nature, il peut toutefois à sa modeste échelle commencer ton enseignement. Tu te déshabilles de toi-même. Pas de ta chair, mais de tous les recouvrements qui la figent. En effet, les générations ont emprunté cet espace, puis l’ont occupé, avant de tomber en poussière (nous marchons sur elles sans cesse), et, comme nous le savons, l’ont dominé jusqu’à le déformer par ses emprises économiques jusqu’à le figer en récit, dans diverses expressions artistiques depuis les Antiquités :

Le paysage « peint » pris dans les murs aveugles,

il est histoire, narration.[29]

Et aussi à la différence majeure de H.D. Thoreau qui conforte l’emprise cartésienne sur la Nature en affirmant : « (…) il nous faut la dominer »[30], ce qui nous semble curieux dans la démarche se voulant panthéiste et marginale de cet écrivain américain.

Kenneth White ne veut rien « dominer » et a dû réfléchir longtemps à la forme que prendraient les Lettres, non pas missives donc, mais plutôt signes, langage, sons, comme celui de la foudre, puisqu’il affronte par la suite des orages puissants :

Tanargue : le domaine de la foudre.[31]

Manifestation céleste, qui impressionna tant les Anciens puisqu’ils la placèrent dans la main du Dieu antique principal de l’Occident, et qu’Héraclite magnifiait en spécifiant :

La foudre gouverne tout.[32]

Voici donc notre scripteur devenir un saisonnier du paysage naturel. Je pense que l’ukiyo-e l’a imbibé à partir de cette expérience :

Huit heures moins vingt du matin,

et la pluie tombe dru. La brume épaisse

sur le bois de châtaigniers descend

presque au ras de la maison.[33]

Ces lignes sont l’ouverture d’un chapitre intitulé Cette petite Chine. Le narrateur est prêt. La chrysalide ardéchoise a fonctionné. En effet, l’Ardèche, sans risque de tomber dans l’image d’Épinal, est plutôt un territoire méditerranéen, donc sec en général. Le slogan du village de Vogüé, près d’Aubenas, dans les années 80 affirmait cela : « 356 jours de soleil par an » ! Toutefois, les reliefs étaient réputés en hiver pour leur enneigement, et la Burle, un vent froid hyperboréen, hurlait aux fenêtres en répandant ses congères sur les routes. Mais, le Printemps revenu, la floraison des genêts maculait les pentes. Or, Kenneth White évoque peu ces contraintes hivernales. Il les peindra en revanche du côté breton :

(…) tantôt une petite neige fine comme du

sel qui dansait et tournoyait autour de la

maison, tantôt un véritable blizzard au-dessus

d’une mer gris acier éclairée seulement à l’

horizon d’une lueur abricot.[34]

Le Tanargue, en somme, d’ailleurs (le) protège de certaines rigueurs climatiques. Il demeure toutefois l’antre du marteau assourdissant de la foudre. Comme nous l’avons lu, les descriptions de pluies intenses, incessantes, ponctuent son récit. Cela le sensibilise à des mues du paysage alentour, magnifiques, inattendues, se rapprochant cette fois nettement de l’ukiyo-e.

Ces précipitations dantesques, le Japon, notamment à cause des typhons, phénomènes climatiques saisonniers, dont Joseph Conrad tirera un roman éponyme saisissant, y est habitué ; et son art s’emploie à ne pas les réduire en picturalité figée, tel Giorgione dans La Tempesta (circa 1503-1504). Hiroshige, ainsi, travaille sur la 40ème étape, dans la suite d’estampes liées au cycle des 60 étapes de la Kisaïdo, dite Suhara. Nous observons à droite un abri, que l’on présente comme étant un temple shintoïste, déjà occupé par quatre silhouettes. Deux autres se hâtent, dont l’une en courant, vers le précieux toit. Cela nous rappelle l’ambiance augurale du film de Takashi Koizumi, Après la pluie, un long métrage consacré à un samouraï ronin, qui poursuivra en définitive son errance avec son épouse loin des honneurs. D’ailleurs, sur notre estampe, les deux personnages accourant au premier plan sont considérés comme appartenant à cette caste de chevalerie. Nous distinguons, en outre, deux ombres et un cheval fantomatique passant auprès du sanctuaire sans s’arrêter et comme englouties par la pluie torrentielle, imagée par des traits serrés, posés en diagonale. Ce qui nous interpelle aussi c’est que l’un des individus laisse son identité sur un montant de bois de la modeste cahute. L’écrit est donc lié à la pluie. Le monde liquide, encres ou averses, laisse paradoxalement trace, ne s’efface pas (tant il est vrai qu’elles peuvent effacer les hommes éphémères).

Pour notre arpenteur des mondes flottants, il est clair que la connexion entre le Japon et quelques parties occidentales est avérée. Il le rappelle, par exemple, dans ce passage, relatant la fin du jour :

(…) ce dont je me souviens le mieux fut le

fantastique coucher de soleil : une grande

masse rouge derrière un bouquet de pins

vert sombre. On eût dit une estampe

japonaise. Cette « sensation japonaise »

devait m’envahir nombre de fois sur la côte.[35]

Ce qui n’est, tout à coup, sans nous rappeler Van Gogh découvrant pour la première fois le paysage d’Arles sous la neige :

Maintenant je te dirai que pour commencer il

y a partout au moins 60 centimètres de neige

de tombée, et il en tombe toujours.(…) Et les

paysages dans la neige avec les cimes blanches

contre un ciel aussi lumineux que la neige, étaient

bien comme les paysages d’hiver qu’ont fait les

Japonais.[36]

C’est en cela que nous reconnaissons les influences réciproques des nations, des continents, c’est-à-dire des cultures. Vous voyez ! Au fond, on ne fuit pas, on se promène. La vie est une promenade.

En outre, le monde flottant, c’est à dire liquide, recèle la propriété de l’éloignement, de la disparition annoncée :

Il ne reste plus qu’un seul grand banc de brume,

une immense vague de brume qui menace d’en-

gloutir la maison.[37]

Chez notre poète, cela signifie le retour de l’anamnèse écossaise, l’école de Fairlie, Glasgow, lieux également engloutis par les fameux brouillards d’Alba, patrie de Mélusine. L’ukiyo-e peut en somme participer de l’acte mémoriel, fécondant l’instant présent. Le rétrospectif n’est pas de l’ordre de la mort, il demeure là, il nous attend et nous saisit. Il est en avance. Nous l’oublions, mais il reste attentif à notre devenir, en nous accompagnant à chaque instant. Tu graves ton nom dans le bois non pas pour ne pas oublier qui tu es mais surtout pour ne pas te dessaisir de ce bois-là, qui est tien et t’incarne maintenant. Tes fibres rejoignent le siennes. Le souvenir représente aussi ce ruisseau nous guidant vers notre ultime phrase :

Je tombe sur un filet de ruisseau, et j’en remonte

le cours. Il serait facile de se perdre dans cette forêt,

mais un ruisseau est le plus sûr des guides.[38]

Il marche à ton pas. De gour en gour, de pierre en pierre, il t’envoie à l’adresse de toi-même, à qui tu écrivais toutes ces pages, à travers tes épisodes intimes, tes mises en scène. Il ne s’arrête pas, il te propulse…

*

L’image configure notre sensible, elle constitue notre véritable intelligence face au dépassement spatial, fuyant par tous les bords, hors des cadres. Pour comprendre, en effet, le mouvement, arrêtons-nous un instant, fût-ce au risque du paradoxe. En ce temps court de l’existence, quoi que nous fassions, toute notre chair se dérobe et avance. Le leurre du fixe est porte incandescente dans la course nous livrant à l’essoufflement, parfois à la perte de conscience, décidant d’en finir avec l’enveloppe charnelle – du moins momentanément. C’est là le mime de la Grande Disparition. Vous êtes porté disparu, mais vous n’êtes pas encore « néantisé », anéanti. Vous appartenez alors à un espace dérivé, sans borne. Les physiciens seront ainsi toujours dans l’incertitude concernant les limites de l’espace, car il n’y a jamais eu de vérité en la matière. Einstein disait qu’il aimait à penser à la présence de la Lune même s’il ne la regardait pas.

Toutefois, cette approche liera connaissance et constituera la poésie, la beauté, c’est-à-dire le souffle conscient du vide, du « monde flottant », voire de la jouissance qu’il apporte, cette décharge vaine du plein dans le vide, cette sensibilité qui est notre bois de cerisier intime. C’est pourquoi nous nous rappelons tous de la branche d’amandier fleurie offerte par Van Gogh à son frère et à sa belle-sœur pour célébrer la naissance de … Vincent, son neveu ! Nous l’admirons tous tant ! Nous l’avons tous tant louée ! Et, nous pensions bien la connaître, bien la figer dans l’essence de la représentation constitutive d’une forme d’offrande. Or, pourquoi peindre une branche ? Un bouquet de lys immaculés, d’iris mauves, d’héliotropes jaune soleil eut suffi… La branche porte l’éclosion du petit être, nouveau rameau familial. Cela nous rassure. Elle a l’air solide. Elle ira loin.

Notre regard, en fait, ne voit rien sinon « un beau cadeau ». Nous n’avons pas non plus regardé autour du bois, noueux comme un vieillard. Nous refusons de constater le bleu du ciel, comme un objet, en pesanteur dans un vide sidéral, posé là, attentif et attendant. Un ciel bleu pâle, ouvert, patient, couleur des yeux de Vincent et suggérant des promesses à venir…

Là où l’Occident, par ailleurs, a recherché l’abondance, censée illustrer bonheur, qualité de vie, réussites variées, tout cela gommant les ombres contraires, et à peine dérangée par les couleurs douloureuses d’un Grunewald, d’un Greco ou par les cauchemars d’un Goya, d’autres perceptions, d’autres sensibilités se sont efforcées de ne pas limiter ainsi nos perceptions. Cette fleur de prunier, chez Hiroshige, ne s’assigne pas à cet étant, ou à un devenir fruit. Elle relève de l’aile d’une piéride, de l’éternel flocon de neige tournoyant sans fin, pour toute éternité, dans le grand Tout, ou encore du calice mû par le désir, visage souriant, tentant en dernier recours d’imiter la fleur pour plaire au maître, ou pour céder au devenir-fruit, dans un avenir de noyau libérant le mouvement, impatient, remuant dans sa coque fuselée, évoquant déjà l’arbre du lendemain, perché sur les terres de l’aérien[39].

Nous constatons, dans ces œuvres, comme une forme de contradiction. Elles semblent corsetées, inanimées, rigides – comme parties. Le bois semble résister au mouvement. Mais qui de la fleur fait le bois, ou le bois la suppose-t-il ? Et le petit Vincent ou le vieil Hiroshige vit-il dans les bras boisés supportant les corolles ? Le sang de l’écorce partage-t-il celui de leurs veines ? Nous sommes impermanents, c’est-à-dire flottants, image d’une eau de toutes les couleurs, car comme le suggère le Huainan zi :

Nous considérons comme un heureux hasard

de nous incarner dans une forme humaine. Or

c’est le propre de l’homme de traverser d’in-

nombrables et d’interminables changements

de transformations.[40]

Nous aimons les immobiles métamorphoses. Les immuables mutations. Les présences chuchotant leur absence. Les absences clamant leur présence, car nous avons « une forme qui n’a pas de formes », et ce qui n’a pas de sens directionnels en éprouve mille à la fois, qu’elle peut d’ailleurs déifier, ou parfois défier en une vaine révolte. D’où ce silence de mort sur nos vastes plaines alors que l’œuvre est en cours…et cela nous file entre nos paumes percées dans un pneuma éternel.

Nos mains justement sont des cadres, à l’intérieur desquelles nous faisons tout tenir, y compris nous-mêmes, ou autrui quand nous les serrons. Ses prolongements ligneux, petites branchettes osseuses, pincent, entretiennent le contact du bout des doigts avec des matières, avec des objets, comme ce stylo, ou encore un pinceau – prolongeant les doigts, la branche du bras. Il arrive que l’on éprouve le désir de sortir de cette maintenance, ressentie comme un peu trop téléguidée par un cerveau empêchant toute vie propre, indépendante, toute sortie du cadre. Ces volontés de s’extraire du monde immobile s’observent à de nombreuses reprises dans notre histoire humaine, tel le mouvement Support/Surface, dans la France des années 60, où l’on observe l’œuvre s’échapper du cadre, dans des mouvements apparentés au liquide notamment. Nous retrouvons ce souci de la non-appartenance, du hors-jeu dans ces trois vers de Kenneth White, intitulés Matin de neige à Montréal :

Certains poèmes n’ont pas de titre

ce titre n’a pas de poème

tout est là au dehors.[41]

Au-delà du jeu de mot et de regard quant aux conditions climatiques, nous remarquons que ses poèmes, le plus souvent, débutent par une majuscule, porte d’entrée altière, structurant l’épanchement du langage à suivre, niant presque toute ponctuation, dérythmant le fil de l’eau poétique, si fluide, si inaltérable. La fin n’est en somme pas au programme chez ce voyageur, de la même manière que dans les estampes japonaises si l’on souligne bien les structures linéaires des corps par une fine ligne ombragée, le pourtour des corps, les ponts, les rues, les routes n’ont ni début ni fin. La poésie de l’ukiyo-e fait signe d’ouverture à ce qui ne se voit pas, à ce qui ne se lit pas, à ce que tu n’es pas – mais qu’éventuellement tu pourrais devenir. Le « monde flottant » ne décrit rien, esquisse le paysage, et la toile débordant du cadre pourrait envahir le monde, représentant ainsi le désir humain – en tout cas celui de ses créateurs, de déborder ainsi hors des limites de leur existence. Ce hors-bords serait hors-mort ! Pour cela, fuis le Temps, accorde-toi au chant de l’espace :

(…)

Le soleil révèle, les nuages voilent

et toujours une musique :

le vent sur la lande, la mer sur la côte

et un silence[42]

Je crois qu’il faut savoir écouter. Kenneth White enseigne cela. On s’accorde, certes, avec notre environnement. Et, il convient aussi de savoir en jouir, de Gourgounel à Hong Kong, de Glasgow à Sacramento, de soi à soi ; toutes ces routes pour une poétique ondoyante et diverse, pour un monde dévisagé sans aspérités idéologiques, juste pour que nous le regardions peindre ses griffes supposées – issues de notre imaginaire- en brumes légères et pour qu’il nous rende notre regard, condition sensible de preuve de notre passage, comme l’ombre prouve le corps :

Ici

plus d’Occident ni d’Orient

le héron blanc

s’est fondu dans la brume[43]

Ce léger vertige de la dissimulation fusionnelle, fugitive, nous surprend parfois lors de notre méditation, pendant de nos rêveries, face aux estampes des maîtres. De la même façon que nous nous enfonçons dans les chemins creux tracés en pointillés sur les anciennes cartes en papier léger, nous devenons la petite silhouette assise en tailleur à la porte du temple attendant des voyageurs qui ne viendront peut-être jamais… Cette foule d’Hiroshige dénote aussi l’art de fondre l’unique dans la multitude, ce que lors de la Renaissance nous appelions, de ce côté-ci du monde, le microcosme dans le macrocosme, si bien que s’imposent les visages ; les corps, les vêtements s’épanchent en une masse confuse d’où tout à coup émergent des traits de couleurs horizontaux, verticaux. Cet océan de tons et de tous diffuse aussi sa petite musique, son petit air, agréable non seulement à nos yeux, mais aussi à nos oreilles. L’ukiyo-e participe ainsi d’une rumeur perçue au loin, réveillant en nous les ressources insoupçonnées et vibrantes d’un désir de départ vers de lointains espaces, hors de tous nos cadres.

*

L’image évite la sclérose. Pour nous, elle ne peut que devenir l’engagement du mouvement. Ainsi Kenneth White emprunte-t-il au monde agricole, cher à Virgile, les métaphores pour décrire la mobilité :

Si je vis pleinement dans un lieu

c’est pour irriguer une œuvre à

une source toujours vive (…)[44]

L’irrigation consiste à utiliser une ressource donnée pour amener à croître une autre production que l’on croit propice et utile. La poésie représente ainsi une moisson nécessitant une abondante semaison, comme l’écrit Philippe Jaccottet, pour nourrir au mieux les personnes s’en saisissant. Or, si je conserve l’image du poète de Grignan, n’ayant pas, à ma connaissance, échangé avec celui de la pointe bretonne (Mistral et vent d’Ouest), tous les deux ont pourtant connu une forme d’exil volontaire, loin de la terre natale, je note l’épigraphe du journal du poète drômois portant ce nom, extraite du Littré :

Semaison : Dispersion naturelle des graines

d’une plante.[45]

L’épithète employée nous rapproche de l’ukiyo-e. Nous ouvrons les miroirs de l’âme, nous les conformons en tant que réflectivité de l’Univers, c’est-à-dire que nous souhaitons véritablement employer nos vies comme graines de passage. Nous aussi, les créatures, dites « humaines », de ce Lieu, nous sommes projetés n’importe où, bien avant le ventre maternel, qui est donc lui aussi « un corps étranger ». Nous devenons cette « eau » :

Comme la lune est le miroir du soleil, l’eau

est de la lumière qui s’enfonce dans la terre,

une lumière fraîche, un ciel de septembre.[46]

Ou encore la naissance du langage, renouvelée chaque jour, chaque nuit :

Autre chose devrait être tenté peut-être, où

trouvent accord non pas paisible, mais

vivant, légèreté et gravité, réalité et mystère,

détail et espace. L’herbe, l’air. Des entrevisions

infiniment fragiles et belles (…) situées dans

l’extraordinaire immensité. Astres et nuit.

Discours vaste et fluide, aéré (…).

Le lexique aquatique, paraissant circonstancié, prend toutefois sa source dans le Grand Tout. Ainsi de cette feuille ou de ces pages, que l’on croit assurées d’être dans l’instant, légèrement bercées par un modeste souffle, serpentant par la fenêtre ouverte sur le ciel du jour, ne renvoient-elles pas à leur propre histoire, à d’autres instants, à d’autres créatures ? À l’eau aussi qui les a vues croître en toute liber-té[47]… C’est pourquoi nous figeons car nous ne pouvons, postuler tout ce qui fut, est, sera. D’ailleurs, « l’humain » dit qu’il se « fixe » quelque part. Il s’assigne à résidence, comme Montaigne dans sa tour, pour se préparer à se rencontrer en-soi. Là réside, de plus, la différence entre les miroirs qui, pour les uns, figent et, pour les autres, reflètent. Le reflet constitue, en somme, l’obscur du vide, que nous nommons, par ailleurs, le « réel ».

Rien n’arrête ce dernier, car il n’existe pas. Nous nous souvenons de l’aporie du Nouveau Roman qui, avec des qualités narratives originales dans leurs détails, tentait de sauver l’embarcation de l’éphémère descriptif pour le rendre consistant. Mais :

Rien n’est achevé.[48]

Tout fonctionne à chaque seconde. L’Occident là-dessus s’est trompé en renforçant ses moyens de compréhension, dans l’optique d’élever un discours confortant le « dur désir de durer », cher à Éluard.

Comment faire sentir, fixer un

équilibre fragile, quelque chose

d’analogue à une colonne de

verre, ou même d’eau, s’appu-

yant sur du vide.[49]

Car le « vide » est empli de « réels », et ces derniers sécrètent leur vacuité permanente, du fait d’un « mouvement ininterrompu », comme le perçurent Aragon et les Surréalistes, dont Jaccottet subit naguère l’influence. Il ne s’agit pas d’écrire, par ailleurs, que tout a son contraire, mais que tout est son contraire. On peut supposer alors que gît là la raison pour laquelle la créature porte son ombre ; et son ombre, en portant sa créature, s’illumine tout en tentant de la fuir à chaque instant. Mais, en vérité, qui porte l’autre vraiment ?

La dichotomie, ressentie parfois de façon pesante, ne doit jamais nous éloigner du mobilum. Nous suspendons un mobile au-dessus du lit du tout petit pour qu’il s’endorme au gré du tournoiement. Nous ne suspectons pas un seul instant que celui-ci en profite pour être enseigné par ce cercle sans cesse en déplacement – les parents reproduisent cette leçon d’état d’être parce qu’elle les avait sans doute fascinés sans qu’ils s’en souviennent encore. Cette méditation incessante, portant dans ses bras, tous les soirs, le nouveau-né, participe de cette tentative humaine d’éviter la sclérose, la fixation permanente, l’immobilité éternelle – que l’on croit percevoir. Le petit tourne ainsi avec son mobile, dans son instant giratoire, dansant autour de lui, étant dansé aussi par le mouvement tournoyant, ses yeux le dépassent et dévissent les prémisses du monde où il vivra. Déjà il imagine les feuilles des arbres valsant aux vents d’été, les intervalles des mélodies ou des lectures du soir parentales s’insinuant dans ses petites oreilles aux trompes sinueuses. Peut-être s’échappe-t-il déjà, si inconsistant, dans ce que Ryoi appelle la « dérive », issue chez celui-ci des plaisirs adultes dans les bras des belles geishas aux chignons spiralés. Comme Rimbaud l’a illustré de façon claire et tapageuse : à chaque âge nous dérivons !

Au même moment, la lettre de Gauguin à Émile Bernard, grand confident d’un autre « dériveur », à savoir notre Van Gogh, est parlante à l’égard de cet usage du monde :

Il faut en faire le sacrifice en art, périodes

par périodes, essais ambiants, une pensée

flottante sans expression directe et définitive.[50]

Comme Kenneth White plus tard, le peintre a vécu « pleinement » dans des espaces variés qui influencèrent ses pratiques, ses thématiques et le rendirent inclassable. Nous aimons entendre cette « flottance », si l’on nous permet encore ce néologisme, c’est-à-dire cette humilité. Il s’agit pourtant juste d’une conscience que nous en aimerions appeler « la conscience du bois de cerisier », celui servant de base à l’estampe et qui s’use après avoir apposé sur sa gravure une dizaine de feuilles de papier de riz seulement…

…Un bois qui pourrait paraître inaltérable, une image liée à son apparente immobilité, des mots « les parlant » jusqu’à les enfermer dans leur propre rigidité phonétique, orthographique, des yeux les fixant, des monnaies les échangeant, des murs les exposant, les œuvres que nous apprécions semblent pour ainsi dire vivre dans le mouvement perpétuel. Cela s’identifie au commerce, c’est-à-dire à l’échange monnayé consenti, si bien que les masses sont convoquées pour élire et témoigner de la puissance d’un individu, d’une expression, d’un mécène, et on les met en déplacement pour accentuer cette puissance monétaire d’apparat. Mais ces défilés se déroulent en vase clos, tels ces poissons tournant en rond dans un minuscule aquarium, pour reprendre ce cliché, en se croyant dans l’immensité de l’océan. Ton milieu artistique et culturel te forge et il est difficile de s’en échapper ! C’est peut-être ce que nous appelons « la mort ». C’est sûrement ce que nous nommons le « vide », au mauvais sens du terme, c’est-à-dire « le néant vaste et noir » (Baudelaire). Au contraire, nous voulons vivre enfin dans le courant. Le courant d’air né de la fleur, le courant d’eau né de la goutte de pluie, le courant de feu né de la braise rougeoyante, le tremblement de terre né de la montagne qui se retourne dans son sommeil, comme je l’écrivais naguère dans La Promenade grecque.

Et là nous voici soudain face à Artaud ! :

Le corps humain est une pile électrique

(…)

dont on a orienté vers la vie sexuelle

les capacités et les accents

alors qu’il est fait

justement pour aborder

par ses déplacements voltaïques

toutes les disponibilités errantes

de l’infini du vide

des trous du vide

de plus en plus incommensurables

d’une possibilité organique jamais comblée[51]

Le vide au bon sens du terme cette fois est ouverture. L’ouverture est (le) vide. Débrouille-toi ! Si tu le peux, vis-le ! Ta dépense reproductive n’est en rien la véritable dépense vitale. Sinon immobilise tes pas dans ce qui t’origine, soit quelqu’un, quelqu’une, ou ce qui paraît l’être.

*

Si une image paraît figée c’est soit qu’elle est fausse, soit une énigme que nous ne savons pas repérer, notamment dans ce qui bouge encore en elle, sur elle ; ses différents points constituant l’apparence d’un tout alors qu’en fait elle ravive la fuite du tout.

Face à une image encadrée que pensons-nous ? Dans notre culture occidentale il est hors de question de l’enlever de son cadre pour la considérer sans ces marges, empesantie de peinture dorée. Seuls, au siècle dernier, comme nous l’avons rappelé plus haut, quelques peintres, rassemblés sous la bannière de Support-Surface tentèrent de montrer le débordement que cette absence de cadrage pouvait entraîner. L’expérience tourna court, ne féconda pas l’avenir artistique. L’absence de limites semblait limitée. Pourtant cette volonté de passer outre ravive l’esprit de l’ukiyo-e, car, comme lui, le mouvement n’a pas de fin. On se rapproche, plus philosophiquement, de cette sentence lue dans le Huainan-zi :

Ainsi la souplesse et la faiblesse sont

le tronc de la vie, tandis que la rigidité

et la force sont le cortège de la mort.[52]

La poésie, comme le théâtre, peut poser, en effet, ce genre d’ultimatum, peut-être contre intuitif, des rapports force-faiblesse. L’art d’inspiration asiatique disons, et plus largement oriental au sens très large d’une majeure partie de l’humanité, recourt souvent à ces proportions illogiques, paradoxales. Nous en sommes bercés, à contre-courant des grandes traditions occidentales en la matière. Et, je perçois la volonté de Kenneth White de rassembler (je n’écris pas « fusionner ») ces perceptions. Nous semblons complexés, enfermés par cet appel de la mobilité nous contraignant à prendre conscience de notre véritable condition : l’assignation à convenance ! Qu’est-ce qui nous convient ? La consommation ? En quoi cet agrément a-t-il pour fonction de dissimuler notre sclérose douloureuse, tragique ? Nos dénis de cette situation sont multiples, passant par les religions qui vous offrent une échappatoire, des idéologies, des poétiques aussi. Tout ce qui parle ne fait pas, malgré les propos d’Austen à ce sujet, ou plutôt tout ce qui se dit demeure le castelet d’un jeu théâtral ayant vocation au masque. Le poète américain William Cliff, semblant labourer les mêmes enjeux que Kenneth White, reconnaît le grand apport du lieu-dit figurant le mouvement :

rien n’étant plus affreux que de rester ainsi longtemps

forcés à ne plus que nous regarder mais si le vent nous

bouge

c’est pour nous rappeler que le seul Port c’est l’Océan[53]

Il me semble entendre dans ces vers un espace mémoriel : « rappeler ». Ce verbe suppose une perte valant, pour la combler, insistance, récurrence. En cette époque où les maladies neuronales dégénératives se conjuguent pour nous métamorphoser en êtres d’éternel présent, altérant la mémoire, et d’autres aspects cognitifs, nous en relevons l’impression d’une forme de solitude dans laquelle l’individu que nous connaissons est enfermé malgré lui. Sa vie est devenue un grand port où la surface des eaux vitales est ridée par l’écume des événements autour de lui, sans pour autant qu’elles en mobilisent sa profondeur intérieure. Cette cantate du moment s’entend dans les mots du barde écossais :

présent encore dans le cri des mouettes

dans le fracas des vagues

dans ces ombres, ces lumières

mais qui entend ? qui voit ?

qui sait dire ?[54]

Questions, en effet, fondamentales, s’il en est, interrogeant notre rapport au monde et lointaine résonnance de demandes portées par les philosophies antiques. Dans une forme autobiographique, comme Stendhal, ou sous forme de journal, tel que signalé plus haut chez Jaccottet, nous pourrions célébrer notre inconséquence permanente par ces genres littéraires. Seule la poésie, aérienne, irréfragable dans ses rimes et propos, relance sans cesse notre balançoire interne. On ne peut contredire notre condition de papillon, prisonnier d’une flamme nocturne, se heurtant sans cesse aux parois de verre du Temps qui lui est accordé. Ce verre reflétant son image tournant autour de lui-même. Ce verre peut-être lui-même enceint dans un autre verre et ainsi de suite dans la nuit des nuits.

*

L’image c’est la vie aboutie, pénétrant la Mort instantanée de son sujet, la traversant mais ne pouvant l’abolir. Elle la maintient parce que la vie la maintient. Elle régit une forme d’immortalité.

Le monde flottant est en conséquence cousu de détails vitaux pour traverser les Temps et pour être reconnus par des êtres sensibles :

Bruyère brune

touffe de laine

mouche qui bourdonne [55]

Dans la langue natale maintenant, car les poèmes sont écrits ainsi et traduits par Marie-Claude White :

Dark heather

wisp of wool

buzzing fly

Des lettres qui dansent. Des sons qui volent. « Votre vie est une danse, une chorégraphie d’énergie » écrit Kenneth Meadows, que nous aborderons dans quelques instants. Rien à faire d’autre que d’écouter ; le barde, et son ancêtre l’aède, ont les mêmes ailes de lointain, d’horizon, d’obscurité, de senteurs, de douceurs, de touchers, d’odeurs, de laine, de soie, de sons. Rien d’autre à faire… Repères semblables aux antipodes :

L’angélique est le chaume sur une maison de lotus,

Et partout l’asaret s’enlace aux autres fleurs.[56]

La poétique ici est enlacement, c’est-à-dire qu’une spirale s’élance, comme les couleuvres d’Esculape sur le caducée d’Hermès, en olivier. Tous les éléments sont spirale. Millions de galaxies, tornades, fleurs, lianes, chevelures, maelstrom, …

De plus, le pouvoir traversant de l’image nous attire, par-delà la mort, parce que nous voyons bouger le monde à travers elle. Ce média si ancien, « grottesque » – de Lascaux à Chauvet, est un médium ! L’artiste, le poète, un chaman, peut être celui dont parle Kenneth White :

Plaisir à la vitalité

mouvement tout en volutes de bêtes

corps souples, grandes ramures

merveilleuse nature

le chaman remplace le chasseur

l’esprit ouvre son espace[57]

Le chamanisme condense probablement les premières mystiques humaines, ainsi que le shintoïsme inspirant les maîtres de l’estampe japonaise, et les œuvres picturales de ceux de la Chine éternelle, avec leurs grandes ondulations brumeuses en lavis, inspirés par le vide, émergeant des sommets, où dansent les Immortels.

Comme nous le savons, les vagues de colonisations successives, dans le monde, eurent comme conséquences néfastes celles de la destruction des cultures, des savoirs, des êtres les incarnant, entre autres faits, dévoilant ce que nous sommes lorsque seuls les intérêts matériels nous gouvernent. Plus inattendu est la suite de ces tables rases successives. Elle est proposée par Kenneth Meadows :

Selon le chamane péruvien Don Eduardo Calderon, les

chamanes de l’époque à venir – les « projeteurs de sa-

gesses » de demain- sortiront du groupe de ceux qui

furent les oppresseurs des Indiens, mais ils deviendront

les vrais protecteurs de la Terre, et les maîtres, les guides

et les guérisseurs nécessaires. »[58]

Certains poètes modernes participent de cela, parce qu’ils ont des visions, des « dérèglements de tous les sens », et qu’ils sont relativement hors-bords des canaux officiels des prétendus savoirs. C’est un sort, le leur ! Ce n’est pas une malé-ciction mais une vale-diction. Je crois qu’ils l’acceptent et font de leur mieux pour garder contact avec ceux qui les montrent du doigt pour les jeter, comme de vieux papiers impropres aux sociétés dématérialisées, artificialisées par des intelligences qui n’ont d’humain que le nom de leurs créateurs – même s’il convient de ne pas les exclure à leur tour ! Il nous semble juste d’avancer que Kenneth White fut et reste un de ces chamanes, héritier de l’universelle sagesse des peuples réduits en poussière. D’où ses nombreux voyages, ses stations édifiantes ici ou là qu’il menait sans doute avec des projets bien conçus et constructeurs. Des diamants, en somme, pour percer la vitre de nos résistantes et redoutables indifférences aux savoirs intemporels parce que relevant de l’univers !

Nous rappelons, pour le préciser, le principe du chamanisme, toujours par la voix de M. Meadows :

Le chamanisme est l’étude et la pratique des techniques

et principes des chamanes. Il consiste à utiliser des états

altérés de conscience et des techniques de méditations

pour entrer en contact avec des sources intérieures, faire

l’expérience de différents plans d’existence et, ce faisant,

obtenir des informations , effectuer les changements dé-

sirés, et guérir et harmoniser.[59]

Artaud a fasciné Kenneth White pour cela, et nous comprenons ce qui a fasciné Artaud se rendant au Mexique. Nul doute que son parcours semble relativement insensé, désordonné, hors des cadres, et des clous pour celui qui voulait en « finir avec le Jugement de Dieu ». Notre poète, dans l’opus qu’il lui consacre, en jumeau spirituel comme dirait Baudelaire, cite un de ses propos convenant à notre parole :

« … je viens de m’amuser à voir un paysage, et il faudra qu’il

y ait de temps en temps des paysages flottants dans ce

théâtre. »[60]

Familiers de l’œuvre du barde écossais, nous estimons probable que le concept de « paysage flottant » ait été étendu, dans ses écrits, à la « géopoétique ». Artaud alors féconde son œuvre en ne restant pas assigné à une résidence d’artiste. Il les provoque et se rend. Nous savons combien le Mexique a été pour lui une expérience déterminante (et pas seulement par l’usage du peyotl, engagé dans la Sierra Tarhumara) pour se produire dans un autre universel, très ancien, sinon antique, un monde survivant, comme lui !

Curieusement, d’ailleurs, M. Meadows prononce ces mots, concernant les autres chamanes répartis dans les mondes d’hier :

Leurs homologues de Grande Bretagne et d’Europe

du Nord anciennes, étaient les bardes celtes, et les

maîtres des runes nordiques , qui enrobaient leur

savoir ésotérique de contes populaires, de contes

fée, et de légendes mythiques (…).[61]

Le chamanisme n’a jamais eu de frontières. Par essence, il naviguait, il flottait hors cadres ! Le plus intéressant est la cardinalisation pour ainsi dire. Si Kenneth White oscillait de projet en projet, relevons les points cardinaux suivis. L’Ardèche, par exemple, plutôt au Sud de la France. Selon M. Meadows, le « Sud est la voie à parcourir quand on cherche la croissance et le développement ou quand on désire apprendre les leçons du changement. » (op. cité, p. 18). Il semble que le séjour à Gourgounelle ait correspondu à cela.

Le déplacement en Asie ? : « Aussi, l’Est est la voie à parcourir pour chercher l’illumination, ou pour lancer un nouveau projet, ou quand on cherche une nouvelle approche d’une phase de sa vie. » (op. cité, p. 47).

La maison des marées, Bretagne Nord ? « Aussi, l’Ouest est la voie à parcourir pour chercher la transformation ou l’évaluation et se préparer à une nouvelle action. » (op. cité, p. 49)

Les intimes de Kenneth White diront si ces propos s’accordent, s’harmonisent avec les voies élues par le poète. En définitive, notre barde écossais en a bien conscience puisqu’il écrit après son installation dans la Maison des marées :

Ce n’est pas l’identité que je cherchais dans ces

parages mais un champ d’énergie.[62]

Notre propos s’inscrit dans une simple tentative de compréhension de ce qui peut amener un être dans de multiples dimensions vitales, fondées sur le souffle du mouvement. Et ce rapport chamanique à la matière universelle et vitale nous trouble, car il participe de tous les peuples et de tous les arts premiers, comme le montre le musée du Quai Branly, à Paris. Jusqu’à Le Clézio qui reconnaît cet apport capital à notre condition humaine et que seul l’art a su préserver, poursuivre :

L’apport des anciennes croyances (…) est

demeuré puissant dans la culture chinoise.

C’est le lien que la philosophie entretient

avec le chamanisme et avec les croyances

liées au tao.[63]

Nous remarquons aussi combien, en Occident, quelques poètes et artistes se sont approchés de ces « anciennes croyances ». Les neuf cercles de Dante ne rappellent-ils pas ceux que le ou la chamane doivent visiter lors des étapes de guérison ? Certains aspects de l’œuvre picturale de Jérôme Bosch laissent perplexes tant par leur intensité, leur beauté que par cette impression que le peintre se trouvait en situation en Enfer ou au Paradis ! Un poète de l’envergure de Kenneth White n’appartient donc à son temps que par l’état civil fixateur, mais il y a bien longtemps qu’il « a fait son Gauguin », devenant par là un individu de tout temps, transcendant ces frontières imperméables du temps, les faisant voler en éclats versifiés, colorés, épicés, parfumés…Il rejoint ainsi ses prédécesseurs, nous laissant un peu tristes au bord de la route finie, mais en nous confiant quand même ses écrits propres à ranimer nos ailes, à nous relever de nos replis, à nous faire surgir hors de nos ravines, fût-ce par l’imaginaire « géopoétique »…

Une partie du pouvoir chamanique n’a cependant pas été explorée, à notre connaissance, par notre poète écossais, à savoir celui défini par Mario Mercier :

Le chamanisme est fondé sur la certitude

qu’il existe un espace surnaturel auquel une

série de techniques éprouvées permet d’ac-

céder, il s’est toujours accommodé de

n’importe quelle foi, et, au besoin, l’adopte.[64]

En effet, il n’est pas question de relayer une démarche religieuse, spirituelle, qui risquerait de figer la démarche poétique, à la manière d’un Victor Hugo faisant tourner les tables et recevant la dictée des esprits pour l’avancer. Pour se rattacher à une filiation déjà définie au début de notre travail, il rappelle le point suivant :

Ce mot ukyo, monde flottant, connote la

brièveté et la précarité (…) dans le boud-

dhisme (…). A celle de précarité s’ajoute

l’idée de transformation.[65]

Le bouddhisme étant considéré plus comme un art de vivre qu’une religion révélée. Et l’enjeu de la métamorphose traverse toutes les Antiquités humaines, jusqu’à notre modernité l’érigeant en axe vital.

Ce qui, en définitive, le rapproche quelque peu de cette pratique de communication ancestrale réside dans le principe que « l’irrationnel échappe à tout contrôle »[66]. En soi, nous retrouvons-là la mobilité, la fluidité de l’ukiyo-e. Le chamanisme est à entendre, dans son œuvre, comme un périple, une Odyssée. Ce qui contredit le principe d’une poésie encalminée dans son rapport à la mimesis, à la peinture (ut pictura poiesis), voire ayant partie liée avec le récit, l’épopée ; ces aspects ne sont pas à rejeter, ils relèvent simplement d’une démarche d’une partie du monde, que Kenneth White a cherché à transcender, sinon à quitter pour trouver l’inspiration (au sens de souffle) à la fois dans l’humain rencontré mais aussi dans le paysage rapporté si bien que lui aussi entame une réflexion sur le sens de cet environnement nous entourant et qui, comme nous l’avons déjà signalé, ne peut absolument pas, malgré les apparences, relever du figé, du mort, du néant.

*

En effet, ce n’est pas un hasard si son dernier lieu de vie a été baptisé : Maison des marées[67]. Le premier terme suppose une assise, un emplacement, une assignation aussi, voire une intimité organisée, personnalisée, témoin de l’individu. Cette immobilité est vite contredite annihilée par le syntagme suivant : « des marées », dont on connaît la précision, le rythme. Une marée révèle et dissimule l’estran de nos jours comptés et si vite partis on ne sait où :

Maison des marées, Lannion, depuis 1983,

appelée Gwenved (un vieux mot celte, le

monde blanc, qui signifie le lieu de la plus

haute conversation)[68]

Et, cela me rappelle cette remarque de François Jullien quant à la peinture chinoise :

Le peintre tend à boucher la vue, tout

autant qu’à la montrer.[69]

La peinture est « marée ». Le langage aussi. La recherche séculaire entreprise par les peintres lettrés d’Asie s’harmonise avec le haiku japonais en ceci qu’ils visent à rejoindre et comprendre l’Univers, notamment ce qui le meut, c’est-à-dire son énergie :

La voie du dehors.

En dehors de toute forme limitée.

Au-delà du religieux, du mythologique, du

métaphysique.[70]

Chez Kenneth White l’ukiyo-e, s’apparentant en cela aux cultures d’Asie, rizières de nos inspirations, ou d’Océanie, lagons de nos échappées secrètes, ne se caractérise pas, en somme, par une recherche de la maîtrise absolue de l’individu sur ce qui n’est pas lui. Le poète entreprend une traversée des apparences pour être lui-même traversé, transpercé par l’essence des univers l’entourant. D’où cette nécessité vitale de capter la vague du mouvement pour la faire sienne, pour s’y fondre, et peut-être devenir atome de celle-ci, de manière à se confondre avec l’éternité, chantée par Rimbaud, dans Une Saison en Enfer :

Elle est retrouvée !

Quoi ? L’éternité.

C’est la mer mêlée

Au soleil.[71]

Kenneth White, contrairement à beaucoup de poètes, contient et possède la sérénité du lendemain, naviguant tranquillement. Sa raison d’être ne vise pas à l’abolition du Temps. Il classe ainsi son parcours en « cinq étapes : christianisme, humanisme, égoïsme, nihilisme, surnihilisme. »[72]. On ressent, en le lisant attentivement, l’élaboration de la faille, l’épanouissement du calice. Il semble même qu’une quête du dépassement du strict langage se mette en place, et reste, malgré sa disparition, en cours ; non pas pour l’abolir, mais, à l’instar d’Artaud, pour en forger un autre (qui lui aussi donnerait lieu à une multitude de sons et mots). Cela lui a permis d’aboutir à un projet, qui sera sans doute voué à l’échec par les temps qui courent, tant il est porté par peu d’humains :

J’ai cherché des moyens pour nous tous

de sortir de ce contexte néfaste, qui n’a

pour seul avenir qu’un surcodage et une

robotisation.[73]

« Surcodage », « robotisation » sont destinés à fixer le monde. Nous savons que le poète véritable s’engage en flottance passagère dans sa destinée car la poésie ne code pas notre espèce d’espace mondialisé, elle s’en débarrasse en vérité lorsqu’elle le travaille (le « terravaille » pour prendre ce mot valise), elle vise un « n’importe où, hors du monde » (Baudelaire) pour ne plus se sentir enfermé, vissé, serré !

L’ukiyo-e suscite une forme de respiration, de soulagement car notre barde écossais en est persuadé :

(…) la Terre vit ses derniers jours, que l’humanité, ce

qu’il en reste (la robotisation est en marche), s’em-

barquera bientôt pour une autre planète, et que

l’art, au sens profond de ce mot, est superflu,

remplacé par des amusettes en tout genre.[74]

Voire, en outre, pour compléter ce tableau quelque peu marqué par la vacuité de notre espèce consumériste, l’art n’est plus qu’un chroniqueur du quotidien. Bien sûr, chaque époque a connu ces remarques désabusées. Toutefois, Kenneth White fut le dernier poète célébré (beaucoup le suivant actuellement sur cette piste restent délaissés) qui afficha cette volonté de déplacement, acte qu’il nomma donc le « surnihilisme » et qui révèle chez lui un humour le poussant, dans ses derniers opus, à revenir à la source de l’Atlantique, monde qu’il devait percevoir comme pur et sans attaches, hors celles des dieux, souvent surjouées donc décoratives.

Notre flottaison, semblant aussi erratique que celle du papillon bleu azur rebondissant sur les fleurs de menthe dans le jardinet, ou rappelant celle de Saint Brendan, dans son sarcophage, à l’assaut des vagues de l’Atlantique, nous emmène par ailleurs du côté d’un ouvrage récent de M. Stepanoff, un anthropologue, qui s’était initialement tourné vers le chamanisme aussi. Dans Attachements, il retrouve ce qu’énonce Kenneth White, notamment dans ses Lettres, à savoir que l’existence humaine se confond aussi avec les paysages, les créatures les habitant (animaux, esprits), que le poète Serge Wellens appelait Les Résidents. On considère ses propos, en lien avec ceux de Descola, comme un axe de pensée visant à réduire la cassure ontologique, dite de « nature versus culture », comme nous l’avions déjà énoncé. Sans rentrer dans ce débat, nous considérons que ce qu’avance M. Stepanoff se stratifie sans cesse dans l’œuvre de notre poète écossais qui éprouve quand même un besoin de fixation de la création (ce qui ne signifie pas rigidité, étanchéité avec l’extérieur) :

Moi-même j’écrirai probablement un livre là-dessus.

Oh ! mais juste un petit livre, cette sorte de petit livre

décousu comme je les aime, avec une topographie

accidentée, hérissée de rochers erratiques, trouée

ça et là de fontaines et de ruisseaux rapides.[75]

« Topographie accidentée » : entendez les vers libres, les collines irrégulières des paragraphes, avec ces sources de mots et d’images encrées que les calligraphes et les poètes connaissent bien. Ton texte est paysage, pour ceux qui savent lire… Ce n’est plus l’individu, fondu dans cet espace, qui « est la mesure de toute chose » (Alberti). Nous considérons que le mouvement relativise cet immobilisme. Dans notre existence, on se connecte ou on s’éloigne, comme quand nous observons un tableau :

Tandis qu’à Paris, tout n’avait fait que tourner en rond,

dans une confusion à vous donner la nausée. Dans

ce contexte, je commençais à me sentir de plus en

plus séparé de moi-même comme des autres (…).[76]

C’est pourquoi, comme perclus d’un rhumatisme créatif dû à l’urbanité étouffante et triomphante, comme avalant les habitants des plus lointaines ruralités, Kenneth White s’est glissé, à l’envers, comme une brume circule dans une vallée en avalant les rudes contours montagneux, vers le relief ardéchois :

L’Ardèche : J’y ai vécu durant des années, proche

de la terre, m’initiant à l’originelle culture occitane,

plongé dans la poésie taoïste chinoise et le haiku

japonais.[77]

D’où découle non pas l’émergence d’un mystique, isolé sur son poteau, mais plutôt un successeur de Bernard Palissy, voire de Nicolas Flamel, le bien nommé « garçon de feu » :

Je suis venu en ce lieu afin d’y accomplir une sorte

d’alchimie mentale.[78]

Et corporelle aussi, comme le veut la tradition de mise en solitude, de conduite en dépouillement. Kenneth White, en effet, a toujours dû vivre simplement, son absence de ressources étant précisément sa ressource, c’est-à-dire sa quête de l’abolition des repères trop connus pour se rendre là où il n’y a plus rien. On n’est pas impunément élevé sur les rives de la Clyde, sur les rives de l’Océan bordant les terres écossaises, ou frappé par les vents hurlant des Highlands, dans son enfance…

L’enfant Kenneth a aussi grandi, « a fait son Gauguin » (voulait-il satisfaire le père ?), il a émergé des conventions, parfois rudes, des éducations reçues. A entendre François Jullien, réfléchir sur « la vie flottante » consiste à ruiner la programmation dont on est entourés :

(…) la vie flottante est l’option non-option restante

quand on ne pense plus selon la stabilité de l’Être

ou l’éternité de Dieu, elle se tient indemne des deux.[79]

Nous encensons ainsi le mi-parcours, l’entre-deux. L’Ardèche représente donc le lieu du dépaysement de l’ego –ego non sum-, Gourgounel est un espace fermé par le Tanargue ; la montagne découpe le ciel en arêtes voluptueuses, celui-ci découpe ses reliefs en nuages vaporeux, et là, comme l’écrit François Jullien, tu « laisses venir »[80]

N’est-ce pas cela aussi « l’alchimie du verbe », celle de l’univers, du quotidien, de la pluie, de la foudre (oubliant Zeus et son Olympe, illusoires comme une salle de réunion), du jeu d’ombres et de lumières, sur lesquelles méditait le peintre Constable ? :

Se rappeler que la lumière et l’ombre ne sont

jamais immobiles.[81]

Tu comprends alors le pari de l’encre, tout d’abord coagulée en sa pierre, sombre comme une ombre justement, que tu encorbelleras par de petites sourcelles de gouttes d’eau, pianotant leur chute au bout de ton pinceau, non pas pour choir mais pour se redresser et marcher dans l’étonnante et ouateuse brume de ce qui t’entoure, aussi recitons à nouveau ce magnifique passage :

Il ne reste bientôt plus qu’un seul grand banc

de brume, une immense vague de brume qui

menace d’engloutir la maison.[82]

L’imaginaire de la ville d’Ys rôde bien sûr dans celui de notre poète, connotant ce qu’il nous reste à découvrir… Ce travail sur les éléments ainsi il l’aura entrepris en parfait alchimiste, tout au long de son œuvre, de ses lignes de flottaison écrites, en devenant lui-même stylo ou pinceau (il me semble qu’il n’a pas laissé cependant d’aquarelles ou de dessins), gouttelettes d’encre, épure d’eau, condensation brumeuse s’échappant par toutes les pores de son corps, à la manière du vagabond Ken Cameron, qui « jette un coup d’œil sur la page maritime prêt pour un nouveau départ »[83]…

*

Les images du monde flottant sont vides par essence. Elles semblent prodiguer les premiers soins des signes, oblitérant ce qui paraît plein dans notre regard conditionné, dévié par les éducations et les cultures. Paradoxalement, elles semblent vouloir nous amener à contempler le néant. Ce qui nous pousse à estimer cela est fondé sur les déclarations de Shitao, le Moine-Citrouille (à propos de cette identité, souvenons de la calebasse de Ryöi), concernant son art pictural :

(…) et quand le poignet est animé par l’esprit,

fleuves et montagnes livrent leur âme.[84]