« Un coup de dés n’abolira jamais le hasard » Stéphane Mallarmé

Le contre hasard est une revue fondée sur l’attention. Celle que l’on donne aux formes, aux silences, aux angles morts du langage. Ni académique, ni expérimentale, elle s’écrit lentement au bord d’un monde trop rapide.

Derrière le Contre Hasard, il n’y a pas un nom, mais un regard. Celui d’un collectif discret, mouvant, uni par la nécessité de dire autrement.

Le livre de ma mère

À l’occasion du Salon du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines, les visionnaires (édition 2022), j’ai rencontré Matthieu Niango — dans une période de COVID bien réelle — à la sortie de son premier roman La dignité des ombres d’ailleurs un premier roman — ambitieux, imaginatif et bien mené — à la fois politique et SF autour de la crise démocratique dans la ville de Nimrod.

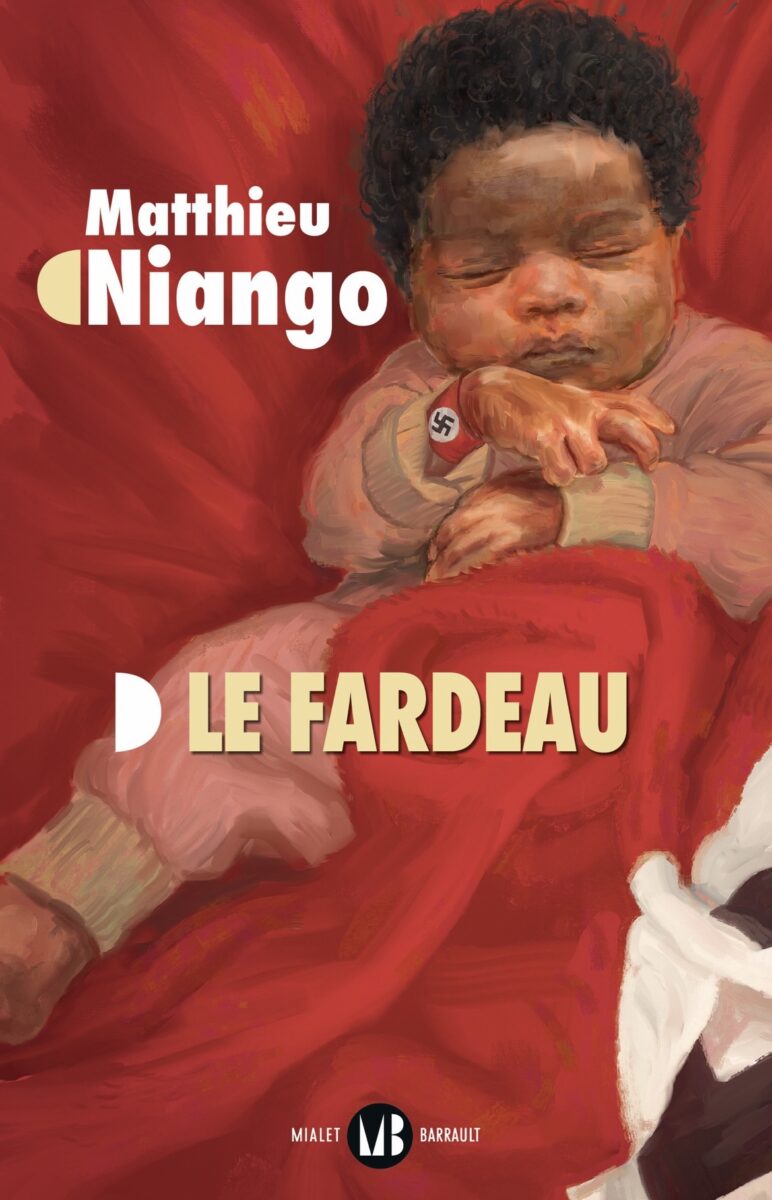

Dans ce nouveau roman Le Fardeau, c’est l’histoire familiale, bien singulière, qui se conjugue avec la grande Histoire de la Seconde Guerre mondiale : les nazis, les lebensborn et les Juifs.

Pouvez-vous nous raconter cet instant d’histoire familiale où votre maman vous — la famille Niango — a annoncé qu’elle était adoptée ?

Je suis né en 1981 à Nancy dans une famille de la classe moyenne. Mon père, ivoirien, était technicien supérieur, et ma mère Gisèle Marc — « pour le coup un nom bien français », comme je l’écris dans le roman — était directrice de crèche. Mes parents misaient sur la promesse républicaine de réussite par l’école ainsi que sur la grande culture. Cela a fortement contribué à ma réussite à Normal Sup (rue d’Ulm à Paris), ce que je raconte dans le livre. Et « j’étais fier d’être l’un des trois Noirs qui s’y trouvaient au moment où j’y suis entré. Pas noirs, métis… ». Le 8 juin 2004, ma grand-mère (Thérèse Marc) est morte, et le lendemain ma mère nous apprend qu’elle a été adoptée à deux ans et demi. S’est ensuivi une enquête de vingt ans pour reconstituer et résoudre l’identité familiale de ma mère.

Le Fardeau est un roman, mais c’est surtout un travail de recherche dont l’objectif est de retracer, résoudre l’identité familiale de votre maman. En quelques lignes, comment vous y êtes-vous pris ? La méthodologie ? Les archives ? Le nombre d’années ?

Dans le landerneau littéraire, Le Fardeau est objet de débat quant à sa nature romanesque, et quelquefois même vu comme une œuvre historique, voire classé au rayon sciences humaines des librairies ! À mon sens, ce roman est une enquête romancée/romanesque, une écriture hybride basée sur des faits réels, une narration qui articule histoire familiale et grande Histoire, donc bien une œuvre littéraire, mais ce n’est pas l’essentiel que ce débat sur le genre, pas vrai ? Pour cette enquête, j’ai beaucoup travaillé sur les archives, j’ai visité de nombreux lieux (la France, la Belgique et notamment Wégimont, un château transformé en lebensborn pendant la guerre, là où ma mère est née, l’Allemagne, la Hongrie…), et recueilli de nombreux témoignages. J’ai pu bénéficier des conseils de plusieurs historiens, comme mes amis Johann Chapoutot (spécialiste des fascismes et du nazisme) et Joël Chandelier (professeur d’histoire médiévale à Lausanne). J’ai poussé les investigations très loin, au point, comme je l’écris dans ma bibliographie, d’avoir « même la fierté peu banale d’avoir contribué par mes recherches […] à une correction apportée à l’Encyclopédie des camps et ghettos du musée mémorial de l’Holocauste des États-Unis. »

Les lecteurs/lectrices vont découvrir cette enquête/roman hors norme, passionnante, sur au moins deux continents et couvrant une période du début du XXIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Finalement, comment se construit-on comme un individu ou un groupe avec un héritage ethnique — très métissé —, culturel, historique et politique dans une montée inédite des populismes nationaux ?

Un jour que je lui parlais de ma condition de métis, une amie m’a rétorqué que je n’étais pas obligé d’en faire quoi que ce soit, que c’était un fait, point. Je lui ai répondu que de ce fait il fallait quand même faire quelque chose ! Forcément, ça nourrit un engagement, une façon d’être, des identités multiples et un vécu. Être métis, c’est pour moi disposer d’une identité qui varie dans le regard de l’autre, qui n’est pas fixe. Lors d’un très long voyage que j’ai fait avec mon frère Gabriel en Afrique, j’ai constaté que des gens, dans une zone particulièrement reculée de l’Angola, nous voyaient comme Blancs, mon frère et moi, je veux dire, littéralement, perceptivement, et pas simplement comme Français. Leurs yeux éclaircissaient notre peau, du fait de nos gestes, de nos habits, de notre façon de parler… Et j’ai moi-même été sujet à ce type d’interprétation de l’apparence de l’Autre ! En Afrique du Sud, je suis sorti avec une fille que je croyais blanche, mais qui était métisse, ce que l’on appelle colored là-bas, et qui était une classification sous l’apartheid, une classification qui continue à avoir des effets aujourd’hui dans la manière dont les gens se perçoivent eux-mêmes et les uns les autres là-bas. Je la voyais blanche. Voilà ce qu’est le métissage au fond : la multiplicité du moi dans le regard de l’autre. Accueillir cette multiplicité, être libre vis-à-vis d’elle, c’est pour moi l’assumer, se comprendre fait pour l’ouverture et la fraternité.

Le métissage culturel mériterait-il d’être inscrit dans la constitution française, un peu comme au Brésil, au Maroc et probablement dans d’autres pays ? Un antidote de l’eugénisme des SS et des lebensborn ?

Il n’est pas nécessaire d’inscrire le métissage culturel dans la Constitution française : il s’y trouve déjà au travers de la magnifique Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, inscrite au préambule de la constitution. Elle établit une définition contractuelle, et non pas biologique, de l’identité nationale, et fait de l’intégration le cœur de son rapport à l’immigration. Avec cette base et quel que soit le pays d’où l’on vient, il s’agit d’apporter à la France le meilleur de ce que l’on est. C’est beau, cette identité en constante évolution ! Et je suis heureux de ce que la France m’apporte en contrepartie… Mais j’ai conscience du racisme qui entache dans le même temps ce bel idéal, et ce n’est pas parce que c’est possible pour moi de réussir que ça l’est pour tout le monde, loin de là ! Les inégalités pourrissent l’idéal. Il faut donc se battre, encore et encore, pour accorder les faits à l’idéal.

Matthieu, quel est votre prochain projet d’écriture après Le Fardeau ? La démocratie/la politique certainement !

J’ai quatre projets en cours. Tout d’abord, j’ai soutenu ma thèse de doctorat il y a quelques années sur la démocratie directe, et le livre qui en est issu est en cours de publication.

Je travaille aussi sur la création d’une pièce de théâtre avec l’acteur et metteur en scène Matthieu Protin, mais nous n’en sommes qu’au début de notre travail.

Il y a aussi en gestation un texte sur l’IA et la politique, dont je pense qu’elle peut radicalement, et très positivement, transformer les mécanismes de décision collective en démocratie. C’est un petit livre révolutionnaire que je prépare et j’y crois !

Last but not least, j’ai commencé à travailler sur le pendant paternel du Fardeau. Mais comme j’ai mis vingt ans à écrire ce dernier, il va falloir patienter un peu pour le lire…

NIANGO Matthieu. Le Fardeau. Mialet et Barreau éditeurs, août 2025, 400 pages, 22 €.

https://www.mialetbarrault.fr/matthieu-niango-le-fardeau/

© HICHAME MAANANE @chachachamechachame

Relecture : sclesmotsdabord