Dans grégeois, Maëlan Le Bourdonnec fait lever une mer d’images, voiliers enneigés, chapelles fissurées, murailles habitées d’océans, vertèbres manuscrites, moulins sépulcres d’anges. Chaque fragment porte la mémoire d’un naufrage : celui de l’amour, du temps, de l’histoire. Corps et paysages se confondent, s’entaillent et se relient par le sel, la pierre, le feu. C’est une poésie d’embruns et de ruines, où l’absence se dresse comme un monument fragile, où le langage tente d’inventer un musée de ce qui tombe.

je sais la mer qui est une église

aux murs d’enceinte

effondrés

Le titre grégeois intrigue : il évoque à la fois le feu antique et le crépitement. Qu’est-ce qui vous a conduit à ce titre singulier ?

Littéralement, oui, le feu, ou plutôt un type de feu particulier. Un qui ne s’éteint pas avec de l’eau. Mais très vite, il m’a semblé que cet adjectif – au demeurant très singulier, puisqu’il ne possède plus qu’un seul usage, celui formé avec le substantif « feu » – encapsulait certains des aspects les plus saillants du recueil, tout en lui conférant une tonalité mystique qui me plaisait beaucoup. Morphologiquement, le mot porte en lui de l’ancien français. Conceptuellement, de l’antique, du médiéval. Dans les deux cas : « ce qui a été » (cf. Béatrice Douvre). J’y ai vu là une très belle opportunité de confronter ces idées à des éléments plus modernes et contemporains, de l’inscrire dans une ambivalence et un contraste fort. « Grégeois », que j’ai séparé de son « feu », c’est-à-dire du nom sans lequel il ne peut exister, s’en est trouvé non pas dépourvu de sens, au contraire, mais libre de tout ce que le « feu » lui imposait de prosaïque. J’y ai gagné en latitude, parce que ce n’était pas tellement le feu qui m’importait, mais tout ce qu’il ne disait pas. En ce sens, le recueil s’est beaucoup construit en négatif : par le silence entre les mots, par l’ellipse qui vient rompre, par ce qui reste informulé. Ce sont ces creux, ces manques qui m’intéressent, et dont le titre, loin d’être orphelin de sa brûlure maternelle, est devenu le fanal.

Le recueil est traversé par la mer, tantôt inachevée, tantôt église ruinée. Que représente la mer pour vous ?

Beaucoup d’enfance. Des souvenirs. Le recommencement inébranlable et perpétuel. Une fenêtre onirique et ontologique : c’est à la fois le canal vers des sensations auxquelles je ne trouve de comparaisons qu’avec celles du rêve, et celui, tout aussi vertigineux, vers la petitesse de ma propre condition. C’est aussi une forme d’infini terrifiante et inconnue où cohabitent les montagnes, les failles enténébrées, les plateformes pétrolières aux dimensions colossales, les supertankers aux hélices absurdes, les phares tels des feux aberrants qui survivent là où il ne devrait pas y avoir de lumières, et l’empire d’une faune encore largement méconnue. C’est une peinture si calme et si violente, mais dont la violence existe même en dehors de toute tempête, simplement parce qu’elle soumet, par sa nature déraisonnable, la moindre tentative de la contorsionner dans un esprit. Elle est intrinsèquement et intellectuellement brutale. Parce qu’elle échappe. Une mer à jamais transitoire, insatisfaite, toujours qui tend vers un état mais sans jamais y demeurer. Comme si la mer était une passagère d’elle-même, qu’elle se fuyait constamment. Et puis, une matière inépuisable à contempler, à interpréter, et à traduire dans le langage qui montre le moins d’impuissance possible. Ou à dire autrement : celui qui dira le plus fidèlement la mer, de la manière dont elle m’arrive, dans toute sa corporéité et suggestivité. Mais c’est une pensée valable pour tout ce que j’essaye d’écrire, de dire.

Vos poèmes semblent bâtir un « musée de ce qui tombe ».

Quelle est votre relation à la mémoire ?

J’ai peur de me souvenir. Le ressassement est un art. Il y a des musées malgré moi, où sont exposés, légendés – pire, continuellement restaurés – mille chaos ordinaires. Ce sont des endroits sans visiteurs. Si j’en avais, je leur dirais qu’ils peuvent et toucher, et casser. Ce serait même le droit d’entrée. Plus tard, je changerai d’avis.

L’absence et le silence, dans grégeois, ne sont pas seulement évoqués : ils sont façonnés, sculptés comme une matière. Comment avez-vous entrepris l’écriture avec ce qui manque ?

Tout à fait. C’est en réalité un des grands axes de ce recueil et plus largement de mon écriture. Je crois – et plus je lis/écris et plus j’en acquiers la conviction – que l’abstraction seule, en littérature et a fortiori en poésie, est impuissante, décevante. Qu’elle doit en permanence être contrebalancée par le tellurisme. Et inversement, même si c’est plus rare dans ce sens, la surabondance d’images sans pesanteur étant beaucoup plus commune. Sans ce squelette, l’image n’est pas viable. Elle reste molle, creuse, sans aucune conséquence, et s’oublie sitôt lue. Il me fallait donner du corps à ces grands éléments délébiles que sont l’absence et le silence. Ainsi, pour épaissir une sauce trop liquide, j’ai ajouté quelques gouttes de ces ingrédients aux notes puissantes : un peu de pierre, un peu de chair, un peu de lierre, un peu de verre, un peu de terre. Mélanger beaucoup. Laisser mariner encore plus. Et si je ne me trompe pas trop dans les doses, j’obtiens de l’absence que l’on peut sentir contre soi, et du silence qui se déguise en parole.

Ensuite, comme je l’évoquais plus en amont, le recueil est une sorte de chapelle négative. J’affectionne les visions qui se révèlent par contraste avec une lumière contraire – en ce sens, l’aquarelle de Turner en couverture renvoie bien à cette hégémonie de la suggestion. Aux formes pleines, entières, univoques, je préfère le contour, la couture, l’ombre, la trace, la bordure, le parfum, la silhouette et le linéament. Tout ce qui s’ébauche et se devine. Alors, inévitablement, oui, puisque tout s’érige par le manque – un manque si dense qu’il en deviendrait matière –, grégeois demeure foncièrement inachevé, absent de lui-même, et muet. Mais, peut-être, en tous cas j’aime à le penser, demeure aussi la somme bavarde de tous les mots que je n’ai pas écrits.

Vous citez Alejandra Pizarnik en exergue.

En quoi son œuvre résonne-t-elle dans votre écriture ?

C’est une idée qui est venue tardivement. J’éprouvais des craintes à placer le recueil sous une perspective qui aurait toutes les chances de limiter l’interprétation. Mais ce poème, qui compte parmi mes préférés, préludait selon moi très bien aux lumières du recueil. Il apportait quelque chose de pertinent. Beaucoup de ses textes résonnent comme dans une chapelle. C’est un son qui pénètre la chair. J’aime cette incarnation de chaque mot, de chaque silence, de chaque blanc. Il y a le texte en noir, attendu, évident, et l’autre. Plus qu’une simple affaire de mise en page, de choix éditorial ou de confort de lecture, il s’agit pour moi d’un ensemble atomique, insécable. Ce n’est pas uniquement le lisible, auquel cas on amputerait la beauté de la moitié de son corps. Il n’y a pas d’église sans écho. Non, la matière doit prendre consistance, la lumière se diffuser, le son se répandre. Tous ces phénomènes forment l’empreinte. Sans cette réverbération cruciale, grégeois en tant que tel n’existe pas. Du point de vue de la conception, tout ce qui n’est pas vital au texte est un lest handicapant. Elle élaguait énormément. C’est une philosophie de l’essentiel, du peu qui dit beaucoup, portée par une intention nucléaire de chaque instant. Les manières d’y parvenir sont différentes – je pars d’un mot-noyau pour y construire un village autour –, mais je rejoins ces principes.

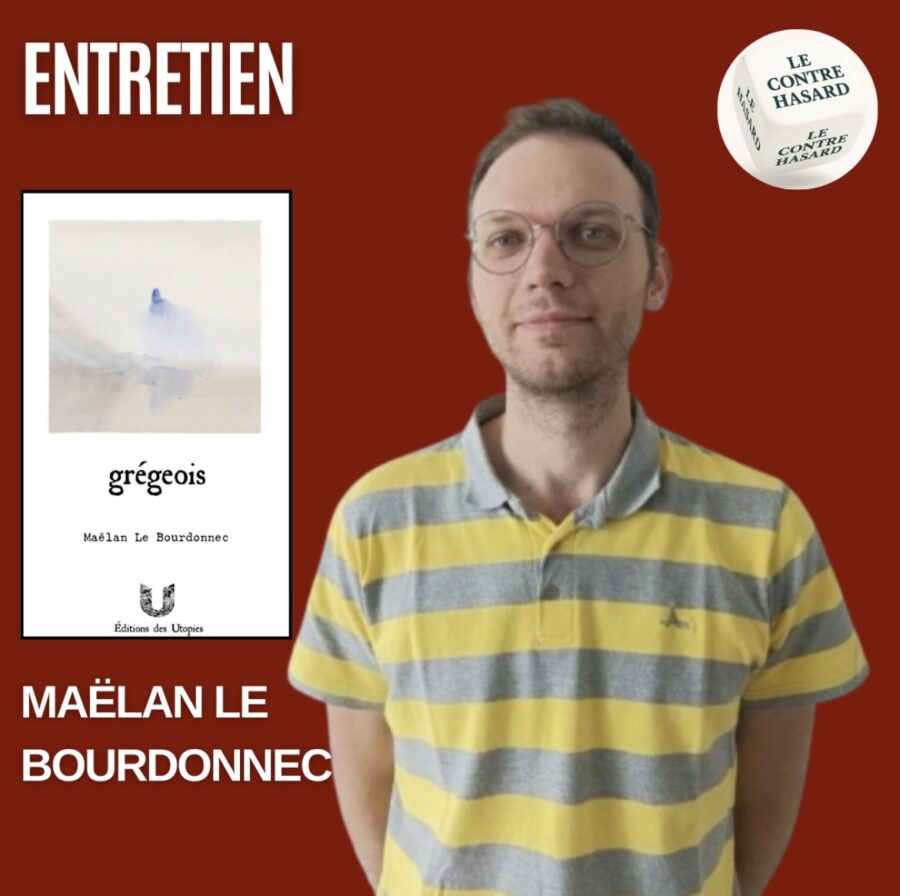

Une petite bio : Auteur de grégeois. Né à Saintes en 1993, Maëlan Le Bourdonnec aime à tamiser la prose et le vers pour n’en garder que le vertige. Il publie dans plusieurs revues depuis 2018, et fut récompensé du 1er prix étudiant et du prix de l’humour au concours Poésie en liberté 2019. Son premier recueil, saline, paraît en 2022.

Maëlan Le Bourdonnec, grégeois, Éditions des Utopies, 70 pages, 10 euros.

Parution 1er septembre 2025

© SOPHIE CARMONA