Il y a eu, il y a et il y aura toujours sur cette terre des êtres qui s’expriment ainsi : “j’ai tout misé sur une seule et même carte. Pas de check, pas de relance, pas même un suivi – rien d’autre que tapis. Soit, je quitte la table dignement, lacéré d’amertume ; soit, je remporte la mise, jonglant enfin avec les jetons qui me reviennent de droit. Dans les deux cas, c’est ma vie qui est en jeu : en bien ou en mal, c’est elle que j’offre.” Dostoïevski était de ceux-là.

LA PAUVRETÉ

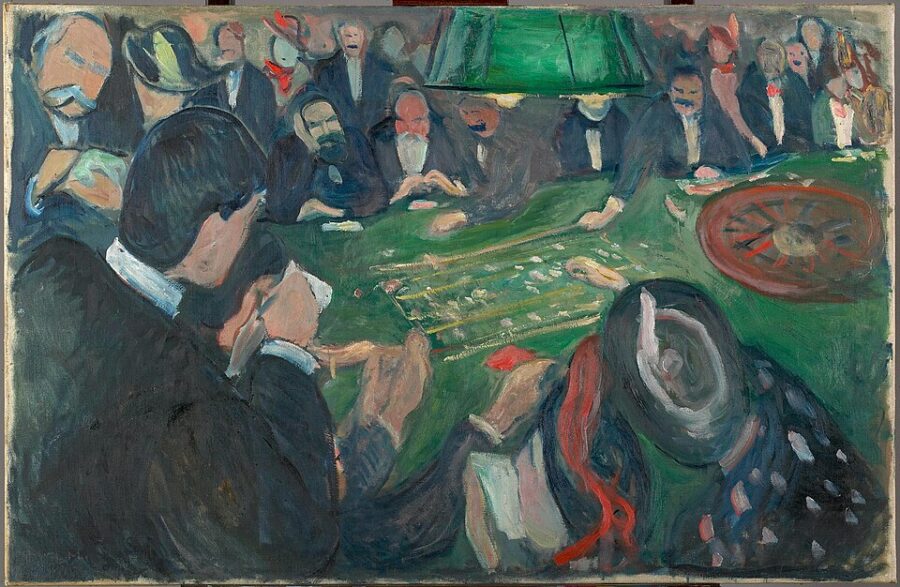

S’il appartient officiellement à la noblesse, Fiodor Mikhaïlovitch n’a jamais roulé sur l’or. Toute son enfance, loin du besoin, a cependant été modeste, et ses jeunes années d’adulte ont toutes été marquées par l’errance, la souffrance et l’isolement ; si bien que son modeste travail administratif lui permettait de manger et de se loger, oui, mais sans folie. La seule à laquelle il succombait volontiers, c’était, sans surprise, la lecture, par laquelle il surmontait le vide de sa condition, qui ne lui augurait rien d’autre qu’un vide plus abyssal encore, seulement habité par l’imagination. De là, Spechnev et le Cercle Petrachevski – de là, le bagne. À sa sortie, enrôlé dans l’armée de réserve sibérienne, il poursuit sa promesse : celle de se consacrer entièrement à la littérature, et, par elle, de renaître en défendant ses compatriotes, sa culture et son pays, selon lui dernier bastion de la civilisation européenne, alors engloutie, déjà, par le matérialisme des Lumières. Mais si sur le papier c’est un noble et alléchant programme, il en va tout autrement sur le terrain. Depuis toujours tiraillé par des forces contraires, Dostoïevski sabote lui-même son ambition en tuant ses mornes soirées, lorsqu’il a enfin l’occasion de quitter la Sibérie, aux casinos allemands de Wiesbaden ou Baden-Baden. Ainsi ses maigres revenus, glanés çà et là par Souvenirs de la maison des morts, Humiliés et offensés et sa revue, Le Temps, fondent comme neige au soleil quand, autour de la table, il est obnubilé par cette roue, rouge et noire, par cette boule blanche qui ne cesse de tonner contre la boiserie vernie, par la brillance des dorures, et par ces paroles, prononcées par le croupier : « faites vos jeux ! », qui, invariablement, annoncent un fatidique : « rien ne va plus ! »

L’ENGRENAGE

Quand les paris se lancent, quand les spectateurs s’affolent, quand les dames s’empressent et angoissent, quand les messieurs supplient la providence de leur accorder le bon numéro une fois, deux fois, trois fois… lui, silencieux et replié, observe les réactions, scrute chaque mouvement, se prostre au ralentissement de la boule, et, gagnant ou perdant, cède toujours à l’appel du gain : quand il gagne, c’est pour gagner encore plus ; quand il perd, c’est, un, pour rattraper sa mise, et, deux, pour dépasser son budget initial qui, lorsqu’il est dépassé, ne l’empêche guère de continuer jusqu’à sa prochaine défaite, et ainsi de suite. Conséquemment, rien ne l’arrête, et son obstination, qui tout à l’heure l’enjoignait à être raisonnable, le cloue désormais des heures entières sur cette chaise moussée, dans cette salle au tapis rouge, sous ce lustre majestueux, entouré par une délicieuse audience, dont les verres de champagne, les bijoux et les costumes participent à cette effervescence.

Rien, alors, ne semble plus approprié que ces mots de Pascal pour décrire sa situation : « Ils ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et l’occupation du dehors, qui vient du ressentiment de leurs misères continuelles […] [1]»

L’ÉCRITURE

Et pourtant, c’est certain, il repense à son ami Wrangel, rencontré à Sémipalatinsk, qui lui avait alors conseillé d’entrer au service de la Couronne pour disposer d’un revenu régulier, ce à quoi l’intéressé rétorquait, confiant, que sa réputation seule lui permettait ce privilège. Mais pour ce faire, encore faut-il écrire, et Dostoïevski, en proie au “divertissement”, n’a plus le temps puisqu’il végète au casino, l’inspiration, semble-t-il, disparue au profit de l’addiction.

Hélas, la précarité l’oblige à entrer en relation avec Stellovski, un homme peu, voire pas du tout scrupuleux. Le pacte est simple : ce dernier s’engage d’avance à lui verser trois mille roubles, en échange desquels il pourra publier ses œuvres complètes. L’auteur hoche la tête, allant même jusqu’à accepter l’inacceptable : le 1er novembre 1866, au plus tard, il doit livrer un nouveau roman, sans quoi l’éditeur aura droit de publier tous ses ouvrages futurs sans aucune compensation financière, et ce, tenez-vous bien, pour une durée de neuf ans ! Pour conjurer le mauvais sort, un projet germe – un projet qui, depuis trois ans déjà, taraudait Dostoïevski, se confiant ainsi en 1863 : « Je prends directement la nature, un homme cependant très évolué mais en tout inachevé, qui a fini de croire et cependant n’ose pas ne pas croire, qui s’insurge contre les autorités et les craint à la fois. [2]»

LE JOUEUR

Le sujet est ainsi poursuivi : « Le truc essentiel est que toute sa vitalité, ses forces, son impétuosité, son audace sont parties dans la roulette. C’est un joueur, et pas un joueur ordinaire […] C’est un poète en son genre mais le problème est qu’il a honte lui-même de cette poésie, car il en ressent profondément la bassesse, même si le besoin du risque l’ennoblit aussi à ses propres yeux. Tout le récit le montre jouant, pour la troisième année, à la roulette dans les villes de jeu. [3]»

Ces extraits permettent, ainsi, de résumer ledit roman, qui du reste est intéressant pour son envers : grâce à lui Dostoïevski contrecarre la malice de Stellovski. Tout seul ? Non. Grâce aux recommandations avisées de son ami Milioukov, il rencontre une demoiselle, jeune et prometteuse, tout juste sortie des premiers cours de sténographies pour femmes de Russie. Avec elle, le romancier s’enferme toute la journée, toute la nuit pour achever ce manuscrit. Il dicte, bouillonnant, empressé, irrité ; elle copie, silencieuse, discrète, intimidée par l’auteur de sa jeunesse, en qui, seule dans sa chambre, rêveuse et solitaire, elle identifiait son déplorable destin, et qu’elle aimait secrètement par l’intermédiaire de ses personnages. Ensemble, lors d’un intense mois, ils réussissent l’exploit de terminer le roman, à la fin duquel Dostoïevski est définitivement convaincu : la collaboratrice, brune, délicate et littéraire, à sa présence, à sa présence seule caresse son cœur.

Son prénom ? Anna. Son nom ? Grigorievna ”Snitkina”. Future Anna ”Dostoïevskaïa”.

LE HASARD

Elle décrit cette expérience en ces termes : « J’avais vu, pour la première fois de ma vie, un homme intelligent, bon, mais malheureux comme s’il eût été par tous rejeté. Un sentiment de profonde compassion et de pitié se levait dans mon cœur. [4]» Pour cause, la proximité aidant, les liens s’étant renforcés, elle a été, sans le vouloir – mais le désirant profondément peut-être – la confidente de celui qu’elle admirait : « À ce moment, Fiodor Mikhaïlovitch était absolument seul, entouré seulement de visages ennemis. Il n’éprouvait que trop le besoin de s’ouvrir, de faire part de ses idées à des personnes qui ne lui témoignaient qu’une bonté mêlée d’attentions. [5]» Anna Grigorievna verbalise le triste constat d’un cheminement bien plus triste, et qui, de longues années, avait convaincu Dostoïevski d’être désaimé, tantôt floué par de viles créatures, tantôt démotivé par la malchance et la résignation, lui qui se pensait inapte d’amour, le croyant réservé aux autres, même aux plus abjects. Toutefois, il a face à lui une jeune femme qui, force de patience et de tendresse, pleine de jovialité et de féminité, le guide vers le mariage, à travers lequel, lui dit-elle, il trouvera les joies du bonheur familial.

Ainsi, sans sa pauvreté quasi pathologique, sans son désagréable et invivable sentiment, dans sa vingtaine, de se différencier du reste de la population et en même temps de lui être supérieur tout en lui étant, dans le fait, inférieur ; sans ses douteuses fréquentations, sans l’emprisonnement et ses apprentissages, sans son austère solitude et sans ses tiraillements émotionnels, le poussant tantôt dans le désespoir, tantôt dans l’exaltation, jamais, ô grand jamais n’eût-il connu le véreux Stellovski ; et ainsi, sans leur marchandage, jamais n’eût-il été pressé, horriblement pressé par les dettes et la confiscation de ses droits d’auteur – par conséquent, jamais n’eût-il épousé la seule femme de sa vie, la mère de ses trois enfants, dont un seulement, la fille, survivra ; et jamais, ô grand jamais, n’eût-il vécu un brin d’apaisement, un brin d’affection, un brin de bonheur qui jusque-là lui avait toujours échappé, et dont, du plus profond de son âme, il avait toujours ressenti l’appel.

D’aucuns diront que ce sont là des affabulations, que c’est là une alliance parfaitement fortuite ; d’autres diront que c’est un concours de circonstances qui l’a lentement conduit vers un heureux événement ; et dans Le Joueur Alexeï Ivanovitch, quelque peu mystique, écrit ceci : « En tout cas, ce soir-là, le miracle s’accomplit. Le calcul des probabilités peut expliquer ce miracle, mais à mes yeux il n’en tient pas moins du prodige. Pourquoi avais-je, au fond de moi-même, cette conviction si profonde, cette certitude inébranlable ? C’est parce que, pour moi, rien d’autre ne pouvait se produire ; le destin voulait qu’il en soit ainsi. [6]»

© GOUJU TONY

Révisé par Accompagner votre plume – Alexandra Francheteau

[1] Blaise Pascal, Pensées. Les Belles Lettres, 2023.

[2] Joseph Frank, Dostoïevski, un écrivain dans son temps. Éditions des Syrtes, 2019.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Fiodor Dostoïevski, Le Joueur. Prodifu, 1979.